【大卒・大学院卒】早期離職率の現状|早期離職後の再就職で失敗しないコツも解説

はじめに

「せっかく入社したのに、もう辞めたい…」

大学・大学院を卒業して晴れて就職したものの、理想と現実のギャップに悩んでいませんか。

実は、大卒者・大学院卒者の3人に1人が3年以内に離職するという現実があります。

この記事では、大卒者・大学院卒者の早期離職の実態と原因を解説し、再就職成功のポイントまで解説します。

【大卒・大学院卒】早期離職とは

大卒・大学院卒の早期離職とは、大学・大学院を卒業後に就職した企業を3年以内に退職することを指します。

厚生労働省の調査によると、大卒就職者の約31.2%が3年以内に離職しており、およそ3人に1人が早期に職場を去る現実があります。

主な理由は、業務内容のミスマッチや人間関係の不和、労働条件の悪さなどです。

特に入社1年目の離職率が最も高く、約11.6%となっています。

事業所規模別では従業員5人未満の企業で56.3%と最も高く、業種別では宿泊業・飲食サービス業が51.5%と突出しています。

大卒・大学院卒の早期離職は、企業にとって採用・育成コストの損失や企業イメージの低下をもたらすだけでなく、本人のキャリア形成にも大きな影響を与える重要な問題です。

【大卒・大学院卒】早期離職率の現状

「大学・大学院を卒業したのに、3人に1人以上が3年以内に会社を辞めている…」

この数字を知ると、早期離職が決して特別なことではないと分かります。

令和3年の調査では、大・院卒者の3年以内離職率は34.9%と、統計史上最高水準に近づいています。

この高い離職率の背景には、業種による大きな差や離職のタイミングの変化など、さまざまな要因が隠れています。

ここからは、最新の早期離職率データとその傾向、特に離職率が高い業種について解説します。

早期離職率

厚生労働省の最新データによると、大・院卒者の早期離職率は34.9%と、前年度比で2.6ポイント上昇しており、コロナ禍の影響による就職環境の変化が一因と考えられます。

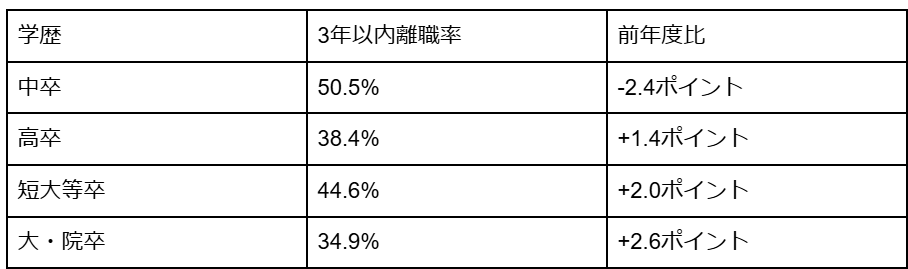

学歴別の3年以内離職率を比較すると以下のようになります。

大卒者・大学院卒者は他の学歴と比較して離職率が低いものの、上昇率は高くなっています。

特に企業規模別では、従業員5人未満の小規模企業における大卒者の離職率が59.1%と突出しており、前年度から5.0ポイントも上昇しています。

この傾向は、若手人材の価値観の多様化や、より良い労働条件を求める転職志向の高まりを反映しているのかもしれません。

早期離職のタイミングの推移

大卒者・大学院卒者の早期離職は、入社後の時期によって変化が見られます。

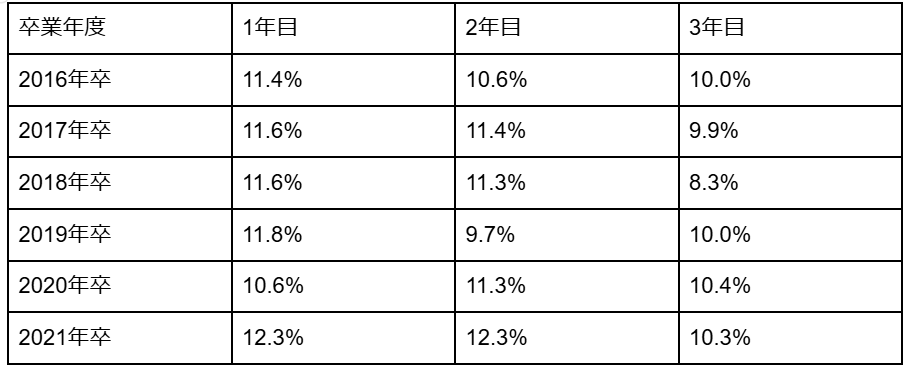

令和3年3月卒業者(2021年卒)の離職率を見ると、1年目12.3%、2年目12.3%、3年目10.3%と、入社1・2年目の離職率が同率で高く、3年目でやや低下する傾向があります。

過去10年間の推移を見ると以下のような変化が見られます。

注目すべきは、2021年卒の1年目離職率が12.3%と過去10年で最も高く、コロナ禍で一時的に低下していた離職率が再び上昇傾向にあることです。

また、3年目の離職率も10%を超える水準が続いており、キャリア初期の離職パターンに変化が生じていることがわかります。

早期離職率が高い業種は?

大卒者・大学院卒者の早期離職率は業種によって大きく異なります。

最新の調査によると、サービス業を中心に離職率が著しく高い傾向が見られます。

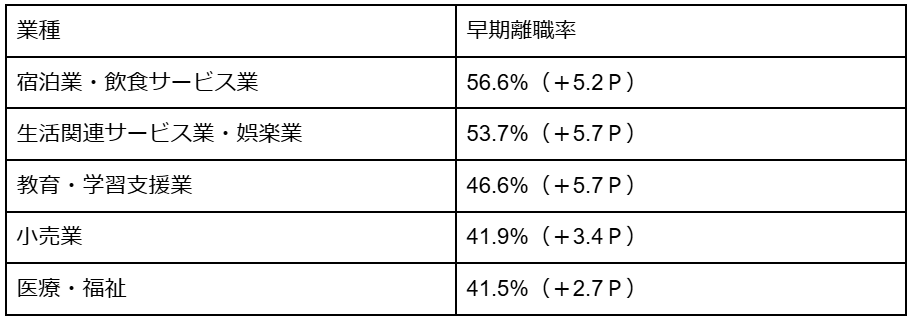

令和3年3月卒業の大卒者における業種別の3年以内離職率は以下の通りです。

特に宿泊業・飲食サービス業では半数以上が3年以内に離職しており、前年比で5.2%も上昇しています。

この傾向は高卒者でも同様で、サービス業界では人材定着に課題を抱えていることが明らかです。

【大卒・大学院卒】早期離職の原因とは

「なぜ、せっかく苦労して入社した会社を辞めてしまうのだろう」

大学・大学院を卒業して入社した企業を早期に離職する理由は、単なる「若者の忍耐力不足」ではありません。

実際には、労働環境、給与、人間関係、将来性など、さまざまな構造的な問題が背景にあります。

ここからは、大卒・大学院卒者が早期離職に至る5つの原因を解説します。

これらの原因を理解することで、あなたが感じている不満や悩みが普遍的なものなのか、また今後のキャリア選択において何を重視すべきかの指針が得られるでしょう。

労働環境や条件が合わない

厚生労働省の調査によると、「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」は男性の28.0%、女性の27.4%が早期離職理由として挙げており、最も高い割合を占めています。

特に週1日のみの休みや有給休暇が取得できない環境、長時間勤務が常態化している職場では離職リスクが高まります。

残業時間の長さも重要な要因です。

法律上、残業時間が月45時間または年360時間を超える場合、会社都合退職として認められる可能性があります。

また、入職前に「残業なし」と説明されていたにもかかわらず、実際には毎日15分程度の残業が発生するなど、求人情報と実態のギャップも離職につながります。

このような労働条件の悪さは、特に第二新卒の離職理由ランキングでも上位に位置しています。

賃金や給与に不満がある

大卒・大学院卒者の早期離職理由として、賃金や給与への不満は男性で28.5%、女性で24.1%と高い割合を占めています。

「給与等収入が少なかった」を理由に退職する社員は男性で7.7%、女性で7.1%存在します。

特に男性は賃金条件を重視する傾向が強く、早期離職の主要因となっています。

また、入社前に説明された給与水準と実態のギャップも離職を後押ししていることも。

特に数年経過しても新卒時からほとんど給与が変化しない場合、成果に見合った評価を求めて転職を選ぶケースが増えています。

人間関係が合わない

リクルートマネジメントソリューションズの調査によると、入社3年目以下の社員のうち14.5%が職場の人間関係を理由に退職しています。

また、マイナビの調査で、30代では「上司/同僚などの職場の人間関係が合わなかった」が45.0%と全体平均より11.6ポイント高く、最大の離職理由となっています。

上司からのパワハラ、同僚との関係構築の難しさ、コミュニケーション不足による孤独感などが主な要因です。

特に20代では「職場内で理不尽だと感じる指摘や指導があった」ことも大きな離職理由となっています。

一日の大半を過ごす職場で人間関係がうまく構築できないと、仕事の相談や質問がしづらくなり、業務パフォーマンスの低下やストレスの蓄積につながります。

組織で仕事をする以上、人間関係の問題は企業側の責任も大きく、離職防止には職場のコミュニケーション改善が不可欠です。

参照:リクルート「なぜ早期離職は起こるのか?離職理由や留まる理由を紹介」

参照:マイナビ「正社員のワークライフ・インテグレーション調査2024年版(2023年実績)」

希望する働き方ができない

調査によると、早期離職理由ランキングで「希望する働き方ができない(場所・時間・副業など)」は4位に入っており、多くの若手人材が理想とする働き方と現実のギャップに苦しんでいます。

特に新卒入社後、勤務地や勤務形態が入社前の説明と異なることで不満が生じるケースが多発しています。

リモートワークの可否、フレックス制度の有無、転勤の頻度、副業の許可など、働き方の柔軟性に関する問題が挙げられます。

特に副業については、キャリアの幅を広げたいと考える若手社員にとって重要であり、副業禁止の企業からの離職が増加傾向にあります。

また、価値観の多様化により、従来の日本型雇用(終身雇用・年功序列)に縛られず、自身でキャリアを築きたいと考える大卒・大学院卒者が増加しているのも背景にあるでしょう。

Re就活の調査では「もっとやりがい・達成感のある仕事がしたい」「自身の市場価値を高めたい、ステップアップしたい」といった理由が上位を占めており、キャリア志向の高い人材ほど、働き方の制約に不満を感じやすい傾向があります。

参照:Re就活「第二新卒の転職理由は「もっとやりがい・達成感のある仕事をしたい」が最多」

将来性が不安

企業の将来性への不安は、大卒・大学院卒者の早期離職理由として36%を占める要因です。

近年、終身雇用の概念が薄れつつあるものの、安定した生活やキャリア形成ができる環境は若手人材にとって求められています。

特にベンチャー企業など業績が安定していない企業では、「ここで働き続けても大丈夫なのか」という不安がより大きくなります。

また、社内にロールモデルとなる存在がいない場合や、明確なキャリアパスが示されていない場合も、将来のキャリア形成に不安を感じ離職につながっているのでしょう。

キャリアアップを重視する優秀な人材ほど、将来性への不安から早期の転職を検討する傾向があります。

【大卒・大学院卒】早期離職が企業に与える影響

大卒・大学院卒者の早期離職は、単に個人のキャリアの問題ではありません。

実は企業側にも深刻な影響を与えています。

1人の大卒社員が早期離職すると、採用から育成までのコストは平均で約700万円もの損失になるという試算もあります。

ここからは、大卒・大学院卒者の早期離職が企業に与える3つの影響について解説します。

これらを理解することで、離職を考える際の交渉材料になったり、再就職先を選ぶ際の判断基準になったりするでしょう。

企業側の視点を知ることで、キャリア選択にも新たな気づきが得られるはずです。

企業のイメージダウン

早期離職率が高い企業は、信頼を失います。

特に離職した元社員が口コミサイトに否定的なレビューを投稿すると、企業イメージは急速に悪化する可能性も。

特に高度なスキルを持つ人材の離職は、企業の評判をさらに悪化させます。

企業の社会的ネットワークが損なわれ、業界内での評判も低下してしまうでしょう。

このイメージダウンは悪循環を生み出し、採用難、人材の質の低下、さらなる離職という負のスパイラルを引き起こします。

既存社員のモチベーションが低下

同僚が次々と離職していく状況では、まず「なぜ皆が辞めるのか」という疑問が生まれ、自分の将来にも不安を感じ始めます。

特に職場の友人が離職すると影響は大きくなります。

この状況が続くと、チームの連携が崩れ、プロジェクトの継続性が失われるかもしれません。

残された社員は離職者の業務を引き継ぐことで、過重な労働負担を強いられ、ストレスや燃え尽き症候群のリスクが高まるのです。

さらに、頻繁な人の入れ替わりは組織の安定性や経営陣への信頼を損ない、「自分も辞めるべきか」という考えに行き着いてしまいます。

この悪循環は組織文化を弱体化させ、さらなる離職を招くという負のスパイラルを生み出します。

最終的に、高い離職率は組織全体の生産性低下、チームワークの崩壊、そして企業の長期的な成長を阻害する要因となるのです。

採用・育成コストの増大

1人の社員が離職すると、企業は新たな採用活動を余儀なくされ、求人広告費や選考に関わる人件費など、多額の採用コストが発生します。

さらに、新入社員の研修・教育にはコストもかかります。

これらの直接コストに加え、新入社員が完全な生産性を発揮するまでには1〜2年かかるため、その間の生産性損失も大きいといえます。

【大卒・大学院卒】早期離職後の再就職で注意すること

大学・大学院を卒業後に早期離職を経験すると、次のキャリアステップに不安を感じるのは当然です。

しかし、しっかりとした準備と戦略があれば、早期離職は単なる「失敗」ではなく、より良いキャリアへの踏み台となります。

ここからは、大卒・大学院卒者が早期離職後の再就職がうまくいくために注意すべき3つのポイントを解説します。

これらを実践することで、あなたのキャリアを確実に前進させる再就職が実現できるでしょう。

自己分析を行う

早期離職後の再就職を成功させるためには、まず徹底的な自己分析が不可欠です。

自己分析とは、自分のこれまでの職務経験やスキル、価値観を客観的に振り返り、何が得意で何にやりがいを感じるかを明確にするプロセスです。

この作業により、自分に合った職種や業界を見つけやすくなり、ミスマッチによる再度の早期離職リスクを大幅に低減できます。

まずは、前職での不満点や離職理由を掘り下げて分析し、自分の強みと弱みを整理してみましょう。

例えば「コミュニケーション能力が高い」という強みがあれば人と関わる仕事に向いているかもしれません。

また、「長期的なキャリアビジョン」や「仕事に求める価値観」を明確にすることで、面接でも一貫性のあるキャリアストーリーを説明できるようになります。

自己分析が不十分だと、面接でのアピールが弱くなり、転職後に再度のミスマッチが起こりやすくなります。

特に早期離職経験者は、次の就職先選びで失敗できない立場にあるため、自己理解を深めるようにしましょう。

転職先の業界分析を行う

第二新卒の転職失敗の主因は「業界・職種に関する知識不足」にあります。

業界分析では、まず志望業界の市場規模や成長性、競合状況を調査します。

次に、業界特有の労働環境(残業時間、休日数、給与水準など)を把握し、自分の希望条件と照らし合わせましょう。

さらに、その業界で求められるスキルや適性を理解することで、自分との相性を客観的に判断できます。

OB・OG訪問や転職エージェント、SNSなどを活用して、表面的な情報だけでなく、業界の実態や社風、キャリアパスについて調査することをおすすめします。

業界分析を徹底することで、「こんなはずではなかった」という再度のミスマッチを防ぎ、長期的に活躍できる職場選びが可能になるでしょう。

全てをひとりで決めない

ひとりで悩み続けると視野が狭くなり、感情的な判断に陥りやすくなります。

特に「会社への不満」だけで離職を決めると、次の職場でも同じ問題に直面する可能性が高まるかもしれません。

客観的な視点を得るために、信頼できる第三者に相談することで、より冷静な判断ができるようになります。

相談先としては、転職エージェントがおすすめです。

エージェントは無料で利用でき、市場価値の客観的評価や業界動向の情報提供、書類添削や面接対策まで幅広くサポートしてくれます。

また、自分では聞きにくい条件交渉も代行してもらえるメリットがあります。

【大卒・大学院卒】早期離職後の再就職面接で失敗しないコツ

「早期離職の経験があると、面接で不利になるのではないか…」

これは早期離職を経験した大・院卒者の多くが抱える不安です。

確かに、採用担当者は「またすぐ辞めるのではないか」という懸念を持ちがちです。

しかし、しっかりとした準備と対応ができれば、早期離職の経験は前向きにアピールできます。

ここからは、早期離職経験者が再就職面接で成功するための3つのコツを解説します。

早期離職の理由はポジティブに伝える

ネガティブな離職理由をそのまま伝えると「またすぐ辞めるのでは」という懸念を面接官に抱かせてしまいます。

しかし、同じ理由でも言い換えることで印象は180度変わります。

例えば、「労働時間が長くて辛かった」は「正当な評価がもらえる環境で実力を発揮したい」に、「人間関係が合わなかった」は「チームで協力し合える環境で成長したい」に言い換えられます。

また「仕事内容が合わなかった」は「前職での経験を通じて自分の強みを活かせる分野に挑戦したい」と表現できるでしょう。

ポイントは、過去の不満ではなく未来への意欲を示すことです。

離職経験から学んだことや、それを踏まえた今後の目標を伝えれば、早期離職の経験さえも前向きにアピールできます。

自信を持って明るく話し、志望動機と結びつけて、採用担当者の心を動かす説得力のある回答にしていきましょう。

嘘はつかない

調査によると、80%の求職者が面接で嘘をついた経験があるものの、嘘は必ず綻びが生じます。

特に早期離職の理由について嘘をつくと、面接官の深掘り質問に一貫した回答ができなくなり、信頼性を失うかもしれません。

また、入社後も嘘の自分を演じ続けなければならず、大きな精神的負担となります。

正直さは信頼関係の構築、自己能力への自信の表れ、そして長期的な透明性のある職場関係の基盤となります。

ただし、会社都合による早期離職(リストラや組織再編など)については、事実をありのまま伝えて構いません。

「業績悪化による部門縮小で離職したが、自分の業績は評価されていた」など、自分の責任ではないことを明確にすれば、むしろ誠実さをアピールできます。

重要なのは、どんな理由であれ、前向きな表現で伝えることです。

転職エージェントを利用する

転職エージェントは業界知識と経験が豊富で、無料で利用できるメリットがあります。

ほかにも、非公開求人の紹介、応募書類の添削、面接対策のアドバイス、そして給与などの条件交渉の代行があります。

特に早期離職経験者にとって、面接での離職理由の伝え方や自己アピールの方法について専門的なアドバイスが得られることは大きな強みです。

また、客観的な自己分析やキャリアビジョンの設定をサポートしてくれるため、自分の市場価値を正確に把握し、転職先を見つけることも可能です。

まとめ

大学・大学院を卒業後の早期離職は、決して特別なことではありません。

最新データが示す通り、3人に1人以上が3年以内に離職する現実があります。

この記事では、早期離職の定義から現状、原因、そして再就職のコツまで幅広く解説しました。

早期離職は決してキャリアの終わりではありません。

むしろ、自分に合った職場を見つけるための経験として捉えることができます。

しっかりした準備と戦略があれば、次のキャリアステップはより充実したものになるでしょう。

自分自身を信じ、一歩一歩着実に歩んでみてください。

話題沸騰中の人気診断ツール

今の仕事、本当にあなたに合っていますか?

転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!