新卒1ヶ月で離職は可能?辞める理由や転職を成功させるポイントを徹底解説

就活を終えていざ入社しても、「1ヶ月だけどもう辞めたい…」と感じる人は少なくないでしょう。

しかし、新卒での早期離職について不安に感じ、自分がどうすれば良いのか判断できないという人もいます。

そこで、今回は新卒1ヶ月の離職事情から離職の理由、辞めるメリット・デメリット、退職の流れや転職を成功させるためのポイントまで、わかりやすく解説します。

新卒だけどすぐに辞めたいと考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。

【新卒1ヶ月の離職】入社1ヶ月で退職は可能?

人材の採用には多くのコストや労力がかかっており、企業側は入社するための多くの手続きを行います。

そして、もちろん入社する側も数々の会社説明会から書類作成、応募や面接まで、たくさんの時間と労力をかけて就活を行ったはずです。

では、実際新卒として入社した会社で、1ヶ月で退職することは可能なのでしょうか。

法律上の観点を取り入れつつ、解説していきます。

結論:法律上は問題ない

結論、法律上では入社1ヶ月で退職することに何の問題もありません。

これは、新卒か中途か、雇用期間の長さなどは関係なく、無期雇用であればいつでも退職を申し出ることが可能です。

どのような退職理由でも問題ないため、理由を言いたくない場合は「一身上の都合」と伝えても良いでしょう。

ただし、以下記載の民法第627条には、実際に退職ができるのは退職を申し出てから2週間後と明記されています。

(引用)

民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。

この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

また、派遣社員のような契約期間が決まっている雇用形態の場合は、適用されないため注意しなければいけません。

近年は退職代行を利用し、希望してすぐに退職する人も増えていますが、自分の有給休暇の付与状況や雇用形態を確認したうえで本当に即日退職が可能かどうかを考えてみましょう。

就業規則を確認しておく

法律上問題ないとはいえ、退職を申し出る前に企業の就業規則を確認しておくことが大切です。

なかには「退職の1ヶ月前に申し出る」といった規則を設けている企業もあるため、認識の齟齬が起きないように注意しましょう。

基本的には就業規則よりも法律が優先されるため、就業規則に従わなくても違法性はありません。

しかし、会社と揉めたりトラブルを起こしたりすることで、次の転職に影響が出る可能性も考えられます。

新卒1ヶ月の退職は円満とはいかないかもしれませんが、少しでも良い印象で終われるようにできるだけ就業規則は守ると良いでしょう。

【新卒1ヶ月の離職】新卒1ヶ月の離職事情

新卒1ヶ月での退職は法律上問題ありませんが、実際にはどのくらいの人が離職を決意しているのでしょうか。

ここでは、新卒入社した社会人の1ヶ月の離職事情について、データを基に解説していきます。

周りの人の状況を知ることで自分の判断に役立つこともあるため、ぜひ参考にしてみてください。

入社1ヵ月で退職する人の割合

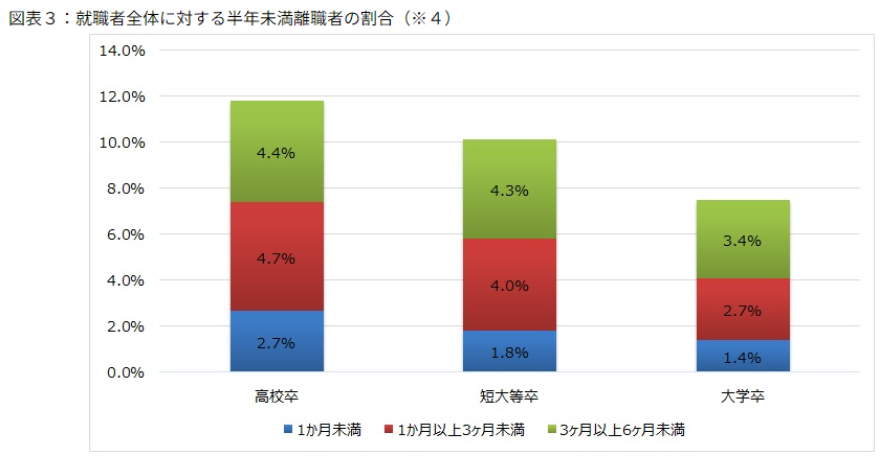

リクルートワークス研究所の「11.8%が“半年未満”で離職する。

「超早期離職」問題」によると、就職者全体に対する半年未満離職者の割合は以下の通りです。

引用:リクルートワークス「11.8%が“半年未満”で離職する。

「超早期離職」問題」より

高校卒、短大等卒、大学卒のどれを見ても、1〜3%の割合で入社してから1ヶ月の離職という結果になっています。

入社して3ヶ月や半年となるとさらに割合が増すため、一見1ヶ月での離職者の割合は少ない印象を受けるでしょう。

しかし、就職者全体に対する1.4%は、決して少なくありません。

一定数早期離職をしている人がいて、入社1ヶ月での離職も珍しいことではなくなってきてると言えます。

また、結果を見ると大学卒よりも高校卒の方が「1ヶ月未満の退職者」の割合が多いです。

続けて3ヶ月や半年のデータを見ても、若年層になるにつれて早期離職の決断をする傾向にあると言えるでしょう。

【新卒1ヶ月の離職】新卒1ヶ月で離職する理由

実際に新卒入社1ヶ月で離職をする人が一定数いることがわかりましたが、どのような理由で離職を決断しているのでしょうか。

新卒1ヶ月で離職する人のよくある理由として、以下の5つが挙げられます。

- 人間関係が良くない

- 労働時間や休日出勤の条件相違

- ノルマが厳しい

- 社風が合わない

- 業務内容の不満

それぞれの理由について、詳しくみていきましょう。

人間関係が良くない

早期離職で多い理由の一つが「職場の人間関係が良くないこと」です。

新卒に限らず、同期や先輩、上司との関係性がうまく築けずに、精神的な負担を感じてしまい辞める人は少なくありません。

特に新卒の場合、学生時代は好きな人とだけ関わっていても問題がない環境だったため、好き嫌いでコミュニティを決められない環境にギャップを感じることもあるでしょう。

また、面接は基本的に人事や社長などと行うため、実際の職場における人間関係は入社前に知ることができません。

配属先によっても「思ってたのと違う…」と印象が左右されてしまう可能性があり、入社前には自分に合っている環境かどうかが判断しにくいため、現実に耐えきれず辞めてしまう人が多いのです。

労働時間や休日出勤の条件相違

入社前に聞いていたよりも残業時間や休日出勤が多いと、体力が追いつかなかったり精神的に追い詰められてしまったりして、退職を決意するケースもあります。

残業代を「見込み残業代」として支給している企業も多く、働いても残業代が上がらない、残業を減らしても同じ金額をもらえるなら残業したくないと考える人も多いでしょう。

学生時代は基本的に自分の時間を十分に持てるため、社会人になっていきなりプライベートの時間がなくなるのは、苦痛に感じても仕方ありません。

入社1ヶ月は慣れない環境で体力の消費やストレスも増しており、よけいに辛く感じてしまいます。

このような労働条件や環境はすぐに変わるものでないため、早い段階で離職を決断する理由の一つになるでしょう。

ノルマが厳しい

営業職や販売職といったノルマがある仕事では、ノルマがきつかったりプレッシャーに耐えられなかったりして退職を考えることもあります。

社会人になったばかりで、はじめから結果を出せないことは仕方ないと思えても、このプレッシャーが毎月続くと考えた時に今後続けていくビジョンが見えなくなってしまうのです。

企業によっては、せっかくノルマを達成できても次月にさらに高いノルマを設定されてしまう場合もあるため、モチベーションが維持できずに心が折れてしまうケースもあるでしょう。

ノルマを達成しなければ上司や先輩に怒られるような環境では、なおさら続けていくことがストレスに感じてしまいます。

社風が合わない

社風が合わないと感じることも、早期離職を考える理由の一つです。

社風は企業によって大幅に異なるため、「実際に入社してみたら自分とは合わなくて居心地が悪かった」となることもあり得ます。

たとえば、飲み会が多いかつ断りにくい、無理をしてでも成果を出す、年功序列を重視しているなど、会社説明会ではなかなか判断しにくいようなこともあるでしょう。

入社する企業を決める際には、社風も調べたうえで入念に検討し、最終的に入社する企業を決めたはずです。

そんななかで社風のミスマッチを感じ、長く働けるイメージがつかなくなれば、早めの退職で環境を変えたいと考える人も多いでしょう。

業務内容の不満

配属先や業務内容に不満から、退職につながることも少なくありません。

入社前と入社後のギャップが大きい程早期離職につながりやすいため、事前に聞いたり調べたりしたこととの相違があれば不満を感じてしまうでしょう。

特に新卒の場合は、研修も踏まえて簡単な業務から任されることも多いです。

たとえば、営業職を希望していたにもかかわらず、バックオフィスの部門に配属されるというケースもあります。

明確にステップアップの指標があれば「研修期間だから」と割り切れますが、職務が変わる保証もなく、苦手で応募を避けていた業務をやらなければいけない場合、仕事のやりがいを感じられずに退職することがあるでしょう。

【新卒1ヶ月の離職】新卒1ヶ月で辞めるメリット

基本的に、新卒1ヶ月の離職は多方面に良い印象を与えるものではありません。

しかし、新卒1ヶ月で辞めることにも以下のメリットが存在します。

- ストレスから解放される

- 早い段階で自分に向いている仕事に就ける

- 第二新卒枠で転職できる

それぞれ詳しく解説していくので、実際に辞めるかどうかの判断する際の参考にしてみてください。

ストレスから解放される

ストレスを感じて退職を考えている場合、辞めることでストレスから解放されるのは一番のメリットと言っても良いでしょう。

新卒入社1ヶ月で退職したいと思う人は、体調面の問題がある人もいますが、一般的に精神面できついと感じている人が多いです。

精神的なストレスを放置していると、精神病にかかる可能性が高まり、最終的には健康な生活ができなくなってしまいます。

せっかく入社したからと無理を続けた結果、働けない体になってしまっては意味がありません。

自分の体や心が限界だと感じる前に退職をしてリフレッシュするのも、自分らしく生きるために大切な手段だと言えるでしょう。

早い段階で自分に向いている仕事に就ける

業務内容や配属部署に不満がある場合、退職することで早い段階から自分に向いている仕事に挑戦できます。

特に、やりたい仕事が明確にある場合、少しでも早く挑戦することで得られるメリットもあるでしょう。

よく「同じ職場で3年は頑張る」と耳にすることもありますが、自分にとってスキルアップやキャリアにつながらないような業務を長く続けても意味がありません。

ただなんとなく条件や環境だけで仕事を続けるよりも、好きなことや向いていることを仕事にした方が自分らしく働くことにもつながります。

なかなか自分の好きな仕事や向いている仕事に就けていると言える人は多くないため、早い段階で行動に移せるのは大きなメリットでしょう。

第二新卒枠で転職できる

新卒1ヶ月で退職する場合、次の企業へは第二新卒枠で転職できる可能性があります。

第二新卒とは学校卒業後に就職をし、そこから3年以内に転職活動をする人のことです。

第二新卒は、新卒よりも教育コストをかけずに若年層の人材を獲得できることから、近年積極的に採用を進めている企業が増えています。

また、中途採用よりもポテンシャルで評価してもらえることが多いため、再就職のハードルは低くなるでしょう。

ただし、新卒入社1ヶ月の場合は企業が第二新卒に求めている「社会人としてのビジネスマナー」などが身についていないこともあります。

企業によっては、採用するメリットがないと懸念されてしまう可能性があることも理解しておきましょう。

【新卒1ヶ月の離職】新卒1ヶ月で辞めるデメリット

新卒1ヶ月の離職は、メリットもあればデメリットやリスクも存在します。

デメリットを理解しないまま退職をしてしまうと、「こんなはずじゃなかった…」と後悔する可能性もあるため、事前に確認することが大切です。

ここでは、新卒1ヶ月で辞めるデメリットとして以下の3つを紹介します。

- 転職先が決まりにくくなる可能性がある

- 失業保険が適用されない

- 短期離職を繰り返す恐れがある

それぞれのデメリットについて、詳しく見ていきましょう。

転職先が決まりにくくなる可能性がある

新卒1ヶ月に限らず、早期離職における一番の懸念は「転職先が決まりにくくなる可能性があること」だと言えるでしょう。

企業の採用活動には多くの労力やコストをかけているため、できるだけ長く働いてくれる人を選びたいと思う企業は少なくありません。

そのため、新卒1ヶ月で辞めていることを書類で知った段階で、「またすぐに退職してしまうのでは」「何か問題があるのかもしれない」とマイナスな印象を抱いてしまう人事がいることも事実です。

また、転職先が決まりにくくなる可能性があるのは、次回の転職だけではありません。

1ヶ月で早期離職したという経歴は履歴書にずっと残るため、転職の度に理由を聞かれたり懸念されたりする可能性があることも認識しておきましょう。

失業保険が適用されない

失業保険をもらうには、自己退職の場合12ヶ月以上働いている必要があるため、1ヶ月での退職では適用されません。

退職をしたら収入がなくなってしまい、一人暮らしの場合は生活することが困難になる可能性もあります。

なんとかアルバイトなどで収入を保っていても、転職活動を行う体力や気力が少なくなれば、空白期間が増えて次の転職にも影響を及ぼすかもしれません。

お金のことに頭がいっぱいになると精神的にも不安定になりやすいため、せっかく退職してもストレスが溜まってしまうという状況になり得るでしょう。

あらかじめ退職後の金銭面や住む場所、次の転職活動についてよく考えたうえで、退職するかどうかを決断することが大切です。

短期離職を繰り返す恐れがある

新卒1ヶ月で離職することで、離職癖がついてしまうことも考えられます。

一度離職癖がつくと、短期離職を何度も繰り返す可能性があるため、最終的に就職先がなくなってしまうという事態に陥ってしまうこともあるでしょう。

もちろん、体調や精神を崩してまで無理をする必要はありませんが、どんな仕事でも「辛い」「嫌だ」と感じることは多々あります。

同じ理由で何度も辞めないためにも、退職をする前に原因や次の職場に求める条件を明確にしておくことが大切です。

自分のなかで許容範囲を決め、許容範囲内では嫌なことがあっても頑張るなどとルールを設けておくと良いでしょう。

【新卒1ヶ月の離職】退職する際の流れ

メリットやデメリットを踏まえたうえで、退職を決意したという人もいるでしょう。

ここでは退職後の流れについて、以下のステップに沿って紹介していきます。

- 上司に連絡する

- 貸与物を返却する

- 退職に必要な書類を受け取る

- 公的手続きを行う

- 転職活動を行う

決意してからの退職や転職がスムーズに進むよう、順に見ていきましょう。

1.上司に連絡する

まずは、上司に退職したいという旨を申し出ます。

退職についての相談や報告は上司にしにくいと感じることですが、無断で退職をしてしまうと自分が後から手続きなどで困ってしまうため、必ず連絡をするようにしましょう。

退職を申し出るのは、できるだけ対面で直接伝えるのがマナーです。

上司にも都合があるため、まずはメールやチャットなどでアポを取ってから直接伝えると良いでしょう。

また、配属前で直属の上司がいない場合は、人事に伝えるようにしてください。

先輩や同期だけに伝えて終わりという状況にならないよう、勇気を出して退職を申し出ることが大切です。

2.貸与物を返却する

退職が決まった後は、退職日までに入社時に会社から借りている物を全て返却しましょう。

たとえば、パソコンや社用携帯、社員証や制服、ロッカーなどの鍵を借りているケースが多いです。

貸与物ではありませんが、退職後に社会保険証や通勤定期券などを返却する必要もあります。

事前に何を返せば良いのか、既に返した物は何か、失くした物はないかなど、リストを作って漏れのないように注意しましょう。

また新卒1ヶ月の場合ほとんど心配ありませんが、業務上の引き継ぎがある人は、できるだけ早めに引き継ぎ作業を行います。

3.退職に必要な書類を受けとる

退職日当日を迎えたら、職場の人に挨拶をし、退職に必要な書類を受け取ります。

受け取る書類に漏れがあったり紛失したりした場合は、郵送や再発行などで時間がかかってしまい手続きも遅れるため、事前にどのような書類が必要かを確認しておきましょう。

退職時に受け取る書類には、以下のようなものがあります。

- 雇用保険被保険者証

- 離職票

- 源泉徴収票

- 退職証明書

上記の書類は、新しい健康保険証を受け取ったり、新しい転職先への提出が必要だったりするものです。

失くさないようにしっかりと保管しておきましょう。

4.公的手続きを行う

退職してからすぐに転職をしない場合、さまざまな公的手続きを行う必要があります。

主な手続きは、健康保険や年金の切り替えなどです。

入社時の手続きは会社が行ってくれますが、退職した後の手続きは自分で行うしかないため、転職活動と並行しながらできるだけ早めに済ませておきましょう。

もし離職期間がない状態で次の職場へ転職する場合は、社会保険や年金の切り替えもなく、基本的に転職先が手続きを進めてくれます。

転職先から求められた書類を提出し、スムーズに入社準備ができるように、前述の重要書類などは手元で管理しておきましょう。

5.転職活動を行う

転職先が決まらないまま退職をした場合は、公的手続きを進めたうえで転職活動を行いましょう。

転職活動の方法は、求人サイトやホームページからの自己応募、ハローワークの活用、転職エージェントの利用などが挙げられます。

退職から転職までの空白期間が長くなればなる程、次の転職が難航する可能性が高まるため、退職後はまず転職先を決めることを最優先に行動するのがおすすめです。

しかし、体や心の不調がある場合は自分の体を大切にしましょう。

先に治療を行い、担当の先生と話し合いながら復職を目指してみてください。

【新卒1ヶ月の離職】1ヶ月で離職した後に転職を成功させるポイント

最後に、新卒1ヶ月で離職した後の転職を成功させるポイントとして以下の5つを紹介します。

- 自己分析を徹底する

- 企業研究を行う

- 退職理由をポジティブに伝える

- 長く働きたいことをアピールする

- 転職エージェントを利用する

在籍中の転職活動や離職後の転職活動のどちらであっても、今回の離職を活かした転職を行うことが大切です。

順に解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

自己分析を徹底する

まずは自己分析を徹底して行い、自分の強みや弱みを改めて的確に把握しましょう。

就活の際に自己分析はしたから大丈夫だと思っていても、入社して1ヶ月での経験や感じたこともあるため、就活時とはまた違った結果になるかもしれません。

離職の原因や自分の希望を明確にするきっかけにもなるので、本音を全て書き出しながら分析していくことが大切です。

また、早期離職という懸念材料を持っている分、自己アピールには注力する必要があります。

自分が他の人には負けない程の強みは何か、転職先で活かせるスキルや経験は何かを具体的に言語化することで、ポテンシャルに期待されることもあるでしょう。

企業研究を行う

次の職場ではミスマッチが起きないように、企業研究も入念に行う必要があります。

企業のホームページや求人票、SNSやインタビュー記事などを通して、長く働けるイメージが持てるかどうかを確認しましょう。

志望企業に知り合いがいれば、直接会社について聞いてみるのもおすすめです。

ネットの口コミだけでは悪い部分が目立ったり、会社の説明会だけでは本音の部分が見えなかったりするため、実際に働いている人の情報ほど信用できるものはありません。

企業研究を行う際は、同時に業界・業種についても調べることが大切です。

最終的には企業ごとで社風も方針も異なりますが、ある程度業界や業種、会社の規模感によっても違いがあるため、そもそも志望していた業界が合ってなかったとならないように再確認してみましょう。

退職理由をポジティブに伝える

新卒1ヶ月での退職の場合、必ずと言っていいほど転職面接で退職理由を聞かれます。

印象が悪いからと嘘をつく必要はありませんが、退職理由はできるだけポジティブに伝えましょう。

たとえば、「前職では経験できなかったことやスキルを身につけていきたい」「キャリアを見直したときに、〇〇に挑戦してみたいと感じた」など、ネガティブな退職理由でも変換することが大切です。

しかし、もし家庭の事情といったやむを得ない理由がある場合は、正直に伝える方が良いこともあります。

現在の状況を伝え、長く働けるようになったことをアピールすれば、悪い印象を持たれずに期待されることもあるでしょう。

長く働きたいことをアピールする

いくら退職理由をポジティブに伝え、魅力的な人材だと思われても、少なからず「また辞めてしまうのではないか」と疑問を持たれてしまうことは避けられません。

そのため、企業側の懸念を払拭させるようにキャリアプランを明確に伝え、長く働きたいと思っていることをアピールしましょう。

まずは長期的なキャリアプランを説明したうえで、そのために必要なスキルや経験、入社後どのように働いていきたいかを具体的に提示してみてください。

さらに志望動機と絡めることで、より説得力や期待値が増します。

本番で思いっきりアピールできるように、第三者の力も借りながら事前に面接対策を繰り返し行いましょう。

転職エージェントを利用する

転職活動に不安がある人は、転職エージェントを利用するのもおすすめです。

転職エージェントを利用することで、自分に合った企業の選定から自己分析や面接対策、企業との交渉まで全てサポートしてもらえます。

転職は就活と異なることも多く、自分一人で進めるのは不安だと感じる人も多いでしょう。

転職エージェントは無料で利用でき、自分のキャリアを見つめることにも役立つため、まずは相談をしてみてはいかがでしょうか。

転職エージェントにはさまざまな種類があり、若年層向けのエージェントもあります。

複数のエージェントに相談しつつ、最終的に自分に合ったエージェントを探してみるのも良いでしょう。

まとめ

この記事では、新卒1ヶ月の離職事情や離職を考える理由、新卒1ヶ月で辞めるメリット・デメリット、退職する際の流れや転職を成功させるポイントについて、まとめて紹介しました。

新卒1ヶ月で離職を決意する人は意外にも少なくありません。

法律上でも、2週間前の申し出を行えば退職が可能です。

しかし、早期離職にはメリットとデメリットどちらも存在し、これから先の経歴にずっと残るものではあります。

まずは自分がなぜ退職したいと思っているのかを考え、退職するメリットとデメリットを比べたうえで決断をしてみてください。

そして、次の転職を成功させるためにも、退職を決意した場合にはできるだけ早く転職活動を行うことが大切です。

この記事を参考に、自分の体や心と相談しながら、無理のない範囲で転職活動の準備を進めていきましょう。

話題沸騰中の人気診断ツール

今の仕事、本当にあなたに合っていますか?

転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!