【高卒・専門卒・短大卒】早期離職の理由とは?ミスマッチを回避する方法も解説

はじめに

高卒・専門卒・短大卒で就職したものの「この会社、思っていたのと違う…」と感じたことはありませんか。

実は、高卒・専門学校卒・短大卒の若手社会人の約4割が3年以内に離職しているという現実があります。

大卒と比べても高い離職率の背景には、労働条件のミスマッチや職場環境の問題など、さまざまな要因が隠れています。

この記事では、最新データをもとに、高卒・専門卒・短大卒者の早期離職の実態と対策を徹底解説します。

【高卒・専門卒・短大卒】2025年最新の早期離職率を大卒と比較

厚生労働省のデータによると、高卒・専門卒・短大卒の早期離職率は大卒よりも約10%高く、特に短大・専門卒では42.6%と半数近くが3年以内に職場を去っています。

ここからは、学歴別の最新離職率データを比較しながら、なぜ高卒・専門卒・短大卒の早期離職率が高いのか、その背景にある要因を解説します。

3人にひとりは早期離職している

厚生労働省のデータによると、就職後3年以内の早期離職は学歴を問わず深刻な問題となっています。

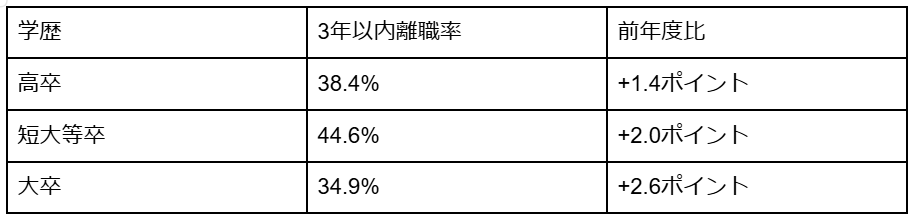

2021年3月卒業者の3年以内離職率は、高卒が38.4%、短大等卒が44.6%、大卒が34.9%と、いずれも3割を超える高い水準です。

特に注目すべきは、短大等卒の離職率が最も高く、ほぼ半数が3年以内に職場を去っていることです。

また、前年度と比較すると、高卒は1.4ポイント、短大等卒は2.0ポイント、大卒は2.6ポイント上昇しており、離職傾向が強まっています。

参照:厚生労働省「新規高卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」

この数字が示すのは、どの学歴においても約3人に1人以上が早期に職場を離れる現実です。

特に高卒・専門卒・短大卒者は大卒者よりも離職率が高く、就職後の職場定着に課題を抱えていることが明らかになっています。

どのタイミングで早期離職が多い?

早期離職は就職後1年目に最も多く発生しています。

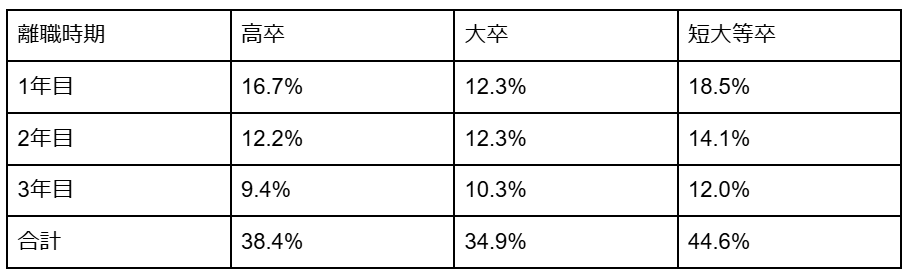

厚生労働省の最新データによると、高卒者の場合、1年目の離職率が16.7%と最も高く、2年目は12.2%、3年目は9.4%と徐々に低下しています。

大卒者も同様に1年目が12.3%と最も高く、2年目も12.3%、3年目が10.3%となっています。

参照:厚生労働省「新規高卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」

特に高卒と短大等卒は1年目の離職率が突出して高いことから、入社直後のギャップや不適応が大きな要因と考えられます。

一方、大卒は1年目よりも2年目の離職率が高くなる傾向があり、キャリア展望の変化や昇進・評価に関する不満が影響している可能性があります。

早期離職対策には、特に入社1年目のサポート体制強化が重要です。

【高卒・専門卒・短大卒】早期離職の理由とは

ここからは、データに基づいた早期離職の主な理由を解説します。

ぜひ自分と照らし合わせてみてみましょう。

労働条件が合わなかった

厚生労働省の調査によると、高卒者の早期離職理由として「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」が28.5%と上位を占めています。

これは人間関係の問題(26.4%)や賃金条件の不満(21.8%)を上回る要因となっています。

特に入社1年目の離職率が高く、労働条件のミスマッチが早期に表面化する傾向があります。

高卒者は社会経験が少ないため、求人票に記載された「週休2日」や「残業月10時間程度」といった条件を確認していても、実際に働き始めると体力的・精神的負担の大きさに直面するのかもしれません。

また、残業時間の多さや休暇取得の難しさに加え、初任給の低さも離職を促進する要因となっています。

このため企業側も対策として、残業時間の削減や職場環境の整備、休暇取得の促進などの働き方改革を進めている企業もあります。

人間関係に問題があった

厚生労働省の調査によると、高卒者の早期離職理由として「人間関係がよくなかった」が26.4%と、「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」に次いで2番目に多い原因となっています。

高卒者は社会経験が少なく、職場のコミュニケーションに馴染めないことが早期離職につながっています。

Z世代と呼ばれる現代の若者は「狭く深い人間関係」を好む傾向があり、職場での過度な干渉を負担に感じることもあります。

上司や同僚とのコミュニケーション不足は孤立感を生み、モチベーション低下につながります。

高卒者の職場定着には、適切な距離感を保ちながらも相談しやすい環境づくりが重要です。

賃金に不満があった

厚生労働省の調査によると、高卒者の早期離職理由として「賃金の条件がよくなかった」が21.8%と3番目に多い原因となっています。

多くの若者にとって「収入を得ること」は仕事の目的でありますが、高卒者は初任給が低く設定されていることが多く、生活コストとのバランスに不満を感じやすい状況です。

また、年功序列制度が崩れつつある現代では、年齢だけを理由とした低賃金に納得できない若者も増えています。

特に高卒者は同年代の大卒者と比較して賃金格差を実感しやすく、将来的な昇給の見通しが不透明な場合、早期の転職を選択する傾向があります。

高卒採用ルールによるミスマッチ

高卒採用特有のルールが早期離職の大きな要因となっています。

特に「一人一社制」と「直接連絡の禁止」は、入社前の相互理解を妨げる主な障壁です。

一人一社制では、高校生は複数企業を比較検討できず、自分のやりたいことと企業の適合性を十分に考える機会が限られます。

また、直接連絡の禁止により、高校生へのコンタクトはすべて学校の先生を介する必要があり、企業と学生の相互理解が深まりにくい状況を生み出しています。

さらに、採用活動解禁から内定まで3カ月弱という短期間で、限られた情報をもとに進路を決定せざるを得ません。

求人票の情報だけでは業務内容や職場環境の実態を把握するのは困難です。

これらの制約により、高校生は「理解度や納得度が足りないまま就職してミスマッチを起こし、早期離職を引き起こしやすくなっている」のが現状です。

企業側も学生の適性や意欲を十分に見極められないまま採用を決定することになり、双方にとって不本意な結果を招いています。

【高卒・専門卒・短大卒】早期離職が多い業界

ここからは、早期離職率が特に高い5つの業界について、その実態と背景要因を解説します。

業界選びの参考にしてください。

宿泊業・飲食サービス業

宿泊業・飲食サービス業は全業種の中で最も離職率が高い業界です。

厚生労働省の最新データによると、高卒者の3年以内離職率は65.1%、大卒者でも56.6%と、いずれも全産業平均(高卒38.4%、大卒34.9%)を大きく上回っています。

この高い離職率の原因は、長時間労働と不規則な勤務形態にあります。

24時間365日営業が基本のため、シフト制による不規則な生活リズムが心身に負担をかけているのです。

また、給与水準の低さも深刻な問題です。

宿泊業・飲食サービス業の平均年収は260万円と全業種中最低レベルであり、平均賞与も15万円と全業種平均67万円の4分の1以下です。

さらに、慢性的な人手不足により一人あたりの業務負担が増加し、有給休暇取得率も全16業種中最下位となっています。

このように、労働条件の厳しさと低賃金のバランスが取れていないことが、高い離職率の根本的要因となっています。

参照:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」

生活関連サービス業・娯楽業

生活関連サービス業・娯楽業は、全産業の中で宿泊業・飲食サービス業に次いで離職率が高い業界です。

厚生労働省の最新データによると、高卒者の3年以内離職率は61.0%、大卒者でも53.7%と、全産業平均を大きく上回っています。

この業界には理髪店・美容院・クリーニング店などの生活関連サービス業と、映画館・パチンコ店などの娯楽業が含まれます。

離職率が高い主な原因は、給与水準の低さにあります。

平均賃金は男性で約30万円、女性で約22.5万円と全産業平均を下回っています。

また、不規則な勤務形態や長時間労働も離職の要因です。

特に小規模事業所が多く、福利厚生が不十分なケースも少なくありません。

さらに「キャリアアップが見込めない」「景気動向に左右されやすく将来性が不安」といった理由から、若手人材が定着しにくい傾向があります。

業務の難易度が低く比較的簡単に始められる分、早期に離職する人も多い業界といえます。

参照:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」

教育・学習支援業

教育・学習支援業は全産業の中で3番目に離職率が高い業界です。

厚生労働省の最新データによると、高卒者の3年以内離職率は53.1%(前年比+5.0ポイント)、大卒者でも46.6%(前年比+0.6ポイント)と、全産業平均を大幅に上回っています。

この業界の主な職種は学習塾講師や保育士、幼稚園教諭などで、いずれも精神的・肉体的負担が大きい傾向があります。

特に塾講師は担当生徒の成績向上に対する責任感から大きなプレッシャーを感じ、保護者からのクレームに耐えられず離職するケースが多くみられます。

離職の主な理由としては、労働時間の長さや不規則な勤務形態、業務量の多さが挙げられます。

また、文部科学省の調査でも教員の労働時間は依然として長く、キャリアアップや昇給が期待しにくい人事制度の未整備も早期離職の要因となっています。

保育士・幼稚園教諭においては、シフト制や土日祝日勤務により、まとまった休暇が取りづらく、人手不足による過重労働も離職を後押ししています。

参照:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」

医療、福祉

医療・福祉業界は全産業の中で5番目に離職率が高い業界です。

厚生労働省の最新データによると、高卒者の3年以内離職率は49.3%(前年比+2.9ポイント)、大卒者でも41.5%(前年比+2.7ポイント)と、全産業平均を大きく上回っています。

この業界には医師、看護師、介護士、医療事務などの職種が含まれますが、特に看護職と介護職の離職が目立ちます。

離職の主な理由としては、「人手不足による過重労働」「職場の人間関係の問題」「収入の少なさ」が挙げられます。

特に介護職員は「仕事内容の割に賃金が低い」という不満を持つ割合が38.6%と高く、看護職員は「職場の人間関係に問題があった」という理由で離職するケースが多い傾向にあります。

また、シフト制や夜勤による不規則な勤務形態、休日出勤の多さなどワークライフバランスの取りにくさも原因かもしれません。

常に人手不足の状態が続くため、休みたいときに休めないという悪循環も生じており、早期離職の大きな要因となっています。

参照:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」

小売業

小売業は全産業の中で4番目に離職率が高い業界です。

厚生労働省の最新データによると、高卒者の3年以内離職率は48.6%(前年比+0.3ポイント)、大卒者でも41.9%(前年比+3.4ポイント)と、全産業平均を大きく上回っています。

この業界にはスーパー、コンビニ、家電量販店、アパレルショップなどが含まれ、特にアパレル販売は業界内でも離職率が40%を超える高さです。

離職の主な理由としては、「立ち仕事による肉体的負担」「シフト調整の難しさ」「休日・休暇取得の制限」が挙げられます。

特にアパレル業界では販売ノルマのプレッシャーが大きく、「自爆営業」と呼ばれる自社商品の自己購入を余儀なくされるケースもあります。

また、「キャリアアップが見込めない」「労働時間の長さの割に給与が低い」といった理由から、若手人材が定着しにくい傾向があります。

小売業の離職率は全業種平均に近いものの、3年後には3人に1人以上が退職する計算となり、企業選びが重要な業界といえます。

参照:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」

【高卒・専門卒・短大卒】早期離職が少ない業界

厚生労働省の最新データによると、高卒者の早期離職率が低い業界は明確に存在します。

令和3年卒の高卒者において、離職率が低い業界は「複合サービス業」「電気・ガス・熱供給・水道業」「情報通信業」「建設業」「製造業」の5つが挙げられます。

複合サービス業は離職率7.8%と最も低く、完全週休2日制や残業の少なさが特徴です。

電気・ガス・熱供給・水道業は10.4%と安定しており、インフラ業界の景気に左右されにくい特性が影響しています。

情報通信業は柔軟な働き方とスキルに応じた高給与が魅力で離職率9.1%と低めです。

これらの業界は福利厚生の充実や安定した経営基盤を持ち、高卒・専門卒・短大卒者にとって長期的なキャリア形成が可能なのかもしれません。

【高卒・専門卒・短大卒】早期離職が企業に与える影響とは

ここからは、高卒・専門卒・短大卒者の早期離職が企業にもたらす影響と、その対策について解説します。

企業側の視点を理解することで、キャリア選択にも役立つはずです。

若手の人材が育たない

新卒で入社した若手社員は本来、長期的に会社を支える存在となるはずですが、早期離職によってスキルや経験が蓄積される前に去ってしまいます。

例えば、製造業では技術の継承が滞り、小売業では店舗運営のノウハウが定着しないなど、業界特有の専門知識やスキルの伝承が困難になります。

特に中小企業では、若手の離職が直接的に業務の停滞を引き起こし、競争力の低下を招くケースが少なくありません。

また、将来的にリーダーシップを発揮する人材が不足することで、組織の持続的な成長が阻害されます。

管理職候補の育成が進まず、外部からの人材登用に頼らざるを得なくなり、企業文化の継承も困難になります。

早期離職の連鎖は「人材育成の空洞化」を生み出し、企業の長期的な発展を根本から揺るがす深刻な問題なのです。

採用・教育コストが増える

高卒・専門卒・短大卒者の早期離職は、企業に大きな経済的負担をもたらします。

採用から退職までのコストは、年収の50%から200%にも達することがあります。

例えば、年収600万円の社員を採用する場合、求人広告費、面接・選考プロセス、入社手続きなどで約200万円の採用コストが発生するということです。

さらに、研修やOJTなどの教育投資として約200万円、そして空席期間の生産性損失で約500万円の損失が生じ、合計900万円以上のコストになることも。

特に専門性の高い職種では、新入社員が十分な生産性を発揮するまでに1〜2年かかるため、早期離職によってこれらの投資が回収される前に失われてしまいます。

また、離職が続く職場では採用・教育の負担が繰り返し発生するため、本来の業務に充てるべきリソースが削られ、企業の財務状況や競争力にも悪影響を及ぼします。

早期離職防止は単なる人事課題ではなく、企業経営の重要課題なのです。

既存社員にも悪影響がある

高卒・専門卒・短大卒者の早期離職は、残された社員のモチベーションや職場環境に深刻な悪影響を及ぼします。

同僚が次々と離職する状況は、残された社員に不安や不満を抱かせる原因です。

また、「自分の親しい同僚が辞めた」という経験は、残された社員の離職意向を高めるというデータもあります。

特に「この会社は長く働ける場所ではない」という認識が広がると、優秀な人材ほど先を見越して転職活動を始める傾向があります。

この悪循環を断ち切るには、早期離職の根本原因に対処することが不可欠です。

【高卒・専門卒・短大卒】早期離職しないためにはミスマッチの防止が有効

ここからは、高卒・専門卒・短大卒者が早期離職を防ぐための対策として、就職前のミスマッチを防ぐ方法を解説します。

これから就職活動をする方も、転職を考えている方も、ぜひ参考にしてください。

業界研究を徹底する

早期離職を防ぐには、就職前の業界研究が不可欠です。

厚生労働省のデータによれば、高卒者の離職理由の上位には「仕事が自分に合わない」が22.2%と高い割合を占めており、業界への理解不足がミスマッチを引き起こしています。

業界研究では、まず業界全体の特徴や市場規模、主要企業、将来性などの基本情報を収集しましょう。

特に離職率の高い宿泊業・飲食サービス業(61.1%)や生活関連サービス業(56.9%)などは、労働条件や給与水準を調査しておきましょう。

業界研究の方法としては、就職情報サイトの業界研究ページの活用、業界セミナーへの参加、先輩社会人との交流などがあります。

また、複数の情報源から得た知識を比較検討し、偏った見方にならないよう注意が必要です。

業界研究を徹底することで、「早く就職しなければ」という焦りから生じる判断ミスを防ぎ、自分に合った業界・企業を見極めることができます。

これにより、入社後のギャップを最小限に抑え、早期離職のリスクを大幅に減らすことが可能です。

自己分析をしっかり行う

自己分析の目的は、就職先選びの「軸」を明確にすることです。

例えば、創意工夫を重視する人が前例踏襲タイプの職場に入ると、息苦しさを感じて早期離職する可能性が高まります。

自分の強みや価値観に基づいた企業選びをすることで、このようなリスクを減らせます。

「この仕事は本当に自分に合っているのか」「業務内容に興味が持てるのか」と自問自答するようにしましょう。

また、過去の経験から得意なことや嬌びを感じる場面を振り返り、自分の特性を客観的に把握するのもおすすめです。

インターンシップや職場見学に参加する

早期離職を防ぐ方法のひとつが、インターンシップや職場見学への参加です。

インターンシップでは実際の業務を体験することで、求人票や説明会だけでは伝わらない職場の実態を把握できます。

特に高卒・専門卒・短大卒者は就職活動期間が短いため、この体験が貴重な判断材料となります。

職場見学では、実際に働いている社員の様子や職場の雰囲気を直接見ることで、「自分がここで働けるか」をイメージしやすくなります。

特に同じ学校の先輩社員との交流は、より具体的な将来像を描く助けになるでしょう。

また、インターンシップや職場見学は企業側にとっても、応募者の適性を見極める機会となり、双方にとって入社後のミスマッチを防ぐ効果があります。

まとめ

高卒・専門学校卒・短大卒の早期離職は、個人のキャリア形成だけでなく、企業や社会全体にも大きな影響を与える問題です。

この記事で見てきたように、高・専・短卒者の約4割が3年以内に離職するという現実があり、特に宿泊業・飲食サービス業などの特定業界では6割以上が早期に職場を去っています。

「辞めるべきか続けるべきか」と悩んでいる方は、まず自分の価値観や希望するキャリアを見つめ直してみましょう。

また、次の就職先を探す際には、今回紹介した対策を実践し、ミスマッチを防ぐことが大切です。

あなたの適性や希望に合った職場で、長く充実したキャリアを築けることを願っています。

話題沸騰中の人気診断ツール

今の仕事、本当にあなたに合っていますか?

転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!