第二新卒で早期離職後の転職は不利になる?成功させるために注意すること

はじめに

「第二新卒として転職を考えているけど、本当にうまくいくの」「早期離職したことがマイナスにならないか不安…」そんな悩みを抱えていませんか。

実は第二新卒は転職市場で評価されており、しっかりとした準備と戦略があれば、キャリアアップのチャンスになります。

この記事では、第二新卒の定義から早期離職の実態、転職のメリット・デメリット、そして具体的なステップまで、解説します。

【第二新卒の転職】第二新卒とは

「第二新卒」という言葉は聞いたことがあっても、正確な定義や自分がその対象になるのかわからない方も多いのではないでしょうか。

実は第二新卒は転職市場で高い需要があり、キャリアチェンジの絶好のチャンスとなる可能性を秘めています。

ここからは第二新卒の定義や特徴、既卒・新卒との違いについて解説します。

あなたが今どのような立場にあるのか、そして転職市場でどのような可能性があるのかを明確にしていきましょう。

既卒・新卒との違い

第二新卒と新卒・既卒の違いは、社会人経験の有無と就業期間にあります。

第二新卒とは、新卒として企業に入社した後、短期間(一般的に3年以内)で退職し、転職活動をしている若手人材を指します。

一方、新卒は学校を卒業と同時に初めて就職する人で、職歴がない状態です。

既卒は学校卒業後に一度も正社員として就職していない人を指し、フリーターとして働いていた場合も既卒に含まれます。

つまり、新卒は社会人経験がなく、既卒も正社員としての経験がないのに対し、第二新卒は短期間ながらも社会人としての基礎的なビジネスマナーや知識を身につけている点が大きな違いです。

この違いにより、第二新卒は「新卒としての成長性」と「即戦力としての期待」の両面から企業に評価される立場にあります。

【第二新卒の転職】早期離職とは?

早期離職とは、新しい会社に入社または転職してから3年以内に仕事を辞めることを指します。

特に第二新卒の場合、新卒として企業に入社した後、短期間で退職し、転職活動をしている若手人材が該当します。

厚生労働省の調査によると、新規大卒就職者の約31.2%が3年以内に離職しており、特に入社1年目の離職率が最も高くなっています。

早期離職の主な原因としては、業務内容のミスマッチ、人間関係の不和、労働条件の悪さ、キャリアパスが見えないことなどが挙げられます。

企業側にとっては採用・育成コストの増大や企業イメージの低下などの影響がある一方、第二新卒にとっては自分に合った環境で再スタートを切る機会となります。

【第二新卒の転職】早期離職の最新の実態

早期離職は珍しいことではないと聞いても、実際のところどれくらいの人が辞めているのか、どの業界が特に離職率が高いのか気になるのではないでしょうか。

ここからは、早期離職率や就業期間の傾向、業種別の離職状況についてデータをもとに解説します。

最新の早期離職率

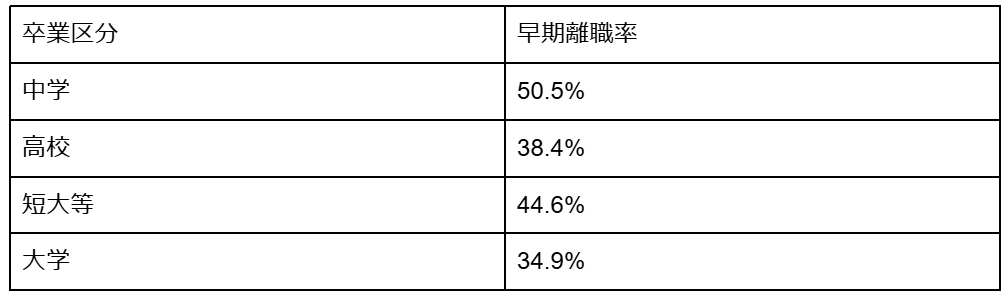

厚生労働省の調査によると、令和3年3月卒業の新規学卒就職者の3年以内離職率は学歴によって大きく異なります。

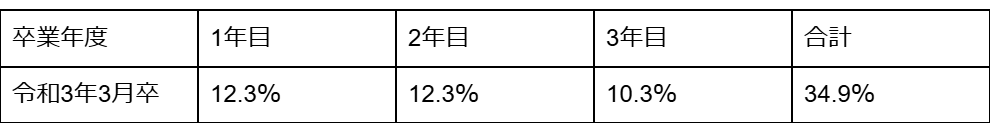

新規大卒就職者の早期離職率は34.9%で、前年度から2.6ポイント上昇しています。

これは約3人に1人が入社後3年以内に離職していることを意味します。

参照:厚生労働省「新規大卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」

大卒就職者の離職率は他の学歴と比較して最も低いものの、依然として高い水準にあります。

特に注目すべきは、離職率が前年度より上昇している点です。

また、事業所規模別では、従業員数が少ない企業ほど離職率が高い傾向にあります。

業種別では「宿泊業・飲食サービス業」が最も高く、「生活関連サービス業・娯楽業」「教育・学習支援業」も高い離職率を示しています。

早期退職者の就業期間

厚生労働省のデータによると、早期退職者の就業期間は入社1年目に最も多く離職する傾向があります。

令和3年3月卒業の新規大卒就職者の離職率を年次別に見ると、1年目が12.3%、2年目が12.3%、3年目が10.3%となっています。

これは入社後の時間経過とともに離職率が若干減少する傾向を示しています。

特に注目すべきは、入社1年目の離職率が最も高く、この時期に職場とのミスマッチや期待とのギャップを感じて退職を決断する人が多いことがわかります。

参照:厚生労働省「新規大卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」

この数値は前年度と比較して全体的に上昇しており、特に1年目の離職率が高いことから、企業側には入社初期の社員フォローやミスマッチ防止のための取り組みが求められています。

早期離職率が高い業種

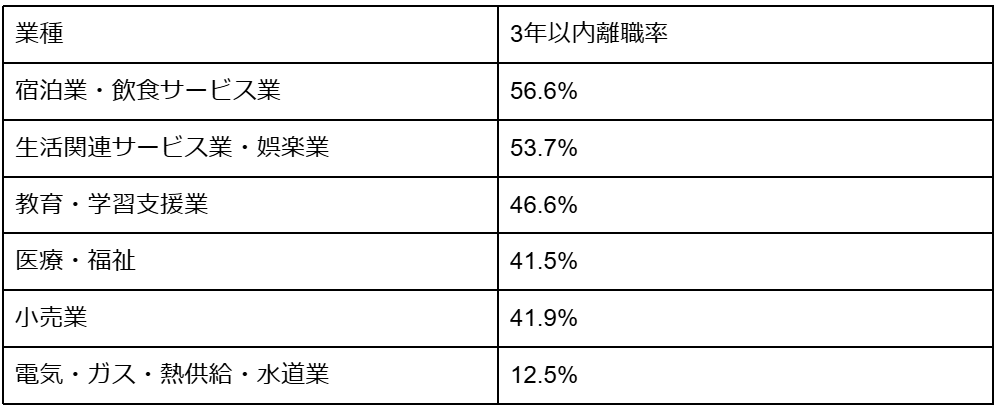

厚生労働省の最新データによると、業種によって早期離職率に大きな差があります。

令和3年3月卒業の新規大卒就職者において、最も離職率が高いのは「宿泊業・飲食サービス業」で56.6%と半数以上が3年以内に離職しています。

次いで「生活関連サービス業・娯楽業」が53.7%、「教育・学習支援業」も高い離職率を示しています。

一方、「電気・ガス・熱供給・水道業」は12.5%と最も低い離職率となっています。

参照:厚生労働省「新規大卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」

注目すべきは、宿泊・飲食サービス業の離職率が前年比で5.2ポイント、生活関連サービス・娯楽業が5.7ポイント上昇していることです。

これらの業界では労働条件や人間関係の課題が特に顕著であり、早期離職防止のための対策が急務となっています。

【第二新卒の転職】早期退職のメリット

ここからは、早期退職が持つ具体的なメリットについて解説します。

ぜひ参考にしてみてください。

第二新卒として転職活動ができる

企業側からすると、第二新卒は基本的なビジネスマナーが身についている一方で、前職の企業文化に染まりきっていないため教育しやすいという利点があります。

また、新卒と同等のポテンシャルや柔軟性を持ちながら、通年採用できる点も企業にとって魅力的です。

特に、若手不足に悩む企業や人材育成に力を入れている企業、新卒採用枠を満たせなかった企業からの需要が高く、第二新卒限定の求人も存在します。

企業は第二新卒に対して「新卒としての成長性」と「即戦力としての期待」の両面から評価しており、転職市場での立場は非常に有利です。

自分に合った環境で働ける

新卒で入社した会社での経験を通じて、自分の適性や希望する働き方がより明確になっているため、次の職場選びでは自分に合った環境を見つけやすくなります。

就業経験によって業界や職種についての理解が深まり、自分の強みや興味関心がより具体的に把握できているからです。

就職後3年以内の離職率は30%を超えており、多くの新卒入社者が自分に合わない環境で働いていることが示唆されています。

早期に決断することで、不満のある環境で時間を無駄にせずに済み、次の居場所を早く探せるというメリットがあります。

「時は金なり」という言葉があるように、自分に合わない企業で働き続けることは貴重な時間の浪費になりかねません。

第二新卒として転職することで、より自分に適した企業を見つけ、長期的なキャリア満足度を高められるのです。

職場が原因のストレスや不満の軽減が期待できる

長時間労働や人間関係による身体的・精神的負担が大きい場合、早期離職によってこれらのストレス要因から離れることができます。

厚生労働省の調査によると、離職理由として「労働条件への不満」や「人間関係の問題」が上位を占めており、これらの問題から解放されることで心身の健康を取り戻せます。

過重な業務量がワークライフバランスを崩している場合や、上司や同僚との関係が悪化している場合、早期に環境を変えることでストレスの軽減につながります。

実際に、早期離職者の多くが「離職後に精神的な負担が軽減された」と報告しています。

職場環境が原因の体調不良や心の病気は、放置すると深刻化し、その後の人生にも影響を及ぼす可能性があります。

早期離職は問題解決の有効な手段となり、新しい環境での再スタートによって心身の健康を回復する機会となるのです。

キャリアを再構築できる

第二新卒として転職することで、これまでの職場では得られなかった新たなスキルを習得できます。

また、新しい環境での経験は、自分の市場価値を高め、将来のキャリアの可能性を広げることにつながります。

さらに、転職によって新たな人脈を形成できるメリットもあります。

異なる業界の専門家と知り合うことで視野が広がり、情報交換や意見交換が活発になることで、仕事の幅を広げるチャンスも生まれます。

前職で培ったスキルと新たに習得したスキルを組み合わせることで、独自の強みを持つ人材へと成長できるのです。

早期退職は終わりではなく、むしろキャリアの再スタートと捉えることで、より自分に合った道を見つける契機となります。

【第二新卒の転職】早期退職のデメリット

早期退職にはメリットがある一方で、避けては通れないデメリットも存在します。

ここからは、第二新卒として転職する際に直面する可能性のあるデメリットについて解説します。

これらを事前に把握し、対策を練ることで、デメリットを最小限に抑えた転職活動が可能になります。

すぐに辞めると思われる

第二新卒の最大のデメリットは、「またすぐに辞めるのではないか」と企業に懸念されることです。

新卒入社後に短期間で退職した経歴は、採用担当者に「忍耐力がない」「我慢できない人」という印象を与えかねません。

企業は採用活動に多大なコストと時間をかけており、すぐに離職される可能性のある人材は避けたいと考えるのは当然です。

特に1年未満での退職歴がある場合、この懸念は一層強まります。

この懸念は面接での質問にも表れます。

「なぜ短期間で辞めたのか」「今度はなぜ長く働けると思うのか」といった質問が集中することが多いでしょう。

企業側からすれば、第二新卒は新卒としての成長性と即戦力としての期待の両面がある一方で、定着率の低さというリスクも抱えています。

このデメリットを克服するには、退職理由を前向きに説明し、次の職場では長期的に活躍したいという意欲を具体的に伝えることが重要です。

新卒を重視する企業では不利になる

新卒一括採用を重視する企業では、不利になることがあります。

新卒は基本的にポテンシャル採用であり、入社後に企業文化に染まりながら長期的に育成されることを前提としています。

一方、第二新卒は「中途入社」という扱いになるため、こうした手厚い育成機会を逃してしまうのです。

場合によっては第二新卒はスロースタートを強いられ、キャリア形成において不利な状況に置かれることがあります。

このような企業では、第二新卒は「新卒の恩恵」を受けられないことを理解した上で転職活動を行いましょう。

ビジネスの知識やマナーが不十分になる

企業は第二新卒に対して、短期間でも社会人経験があることから基本的なビジネスマナーや社会人としての常識が身についていることを期待しています。

しかし、就業期間が短いと、スキルが十分に習得できていない可能性もあります。

時間管理能力や報告・連絡・相談(ホウレンソウ)の習慣、適切な言葉遣い、電話応対、メールの書き方といった基本的なコミュニケーションスキルが不足していると見なされることも。

これらは新卒では大目に見られる部分でも、第二新卒の場合はより厳しい目で評価されます。

このデメリットを克服するには、転職活動を始める前に自己分析を行い、前職でどのようなスキルを得たのか、社会人としてのビジネススキルはどの程度あるのかを明確にし、必要に応じて基本を学び直しておきましょう。

【第二新卒の転職】早期離職の理由は?

ここからは、第二新卒の早期離職の主な理由について解説します。

ぜひ参考にしてみてください。

労働条件への不満

調査によると、社会人経験3年未満の第二新卒が転職を考える理由の上位に「残業を減らしたい、休日を確保したい」が挙げられています。

「残業なし」と記載があったにもかかわらず実際には毎日残業がある、勤務開始時間より30分前の出勤が慣例になっているなど、労働時間の認識相違が離職につながります。

また、休日数の少なさや有給休暇が取得しづらい環境も離職の要因です。

これらはワークライフバランスの崩壊を招き、「健康上の問題」や「キャリアアップのための勉強時間が確保できない」といった二次的な不満も生み出してしまうのです。

これらの問題は、従業員のモチベーション低下を引き起こし、最終的に早期離職という結果をもたらします。

給与・賃金への不満

調査によると、「給与が低かった」は早期離職の原因として「やりがい・達成感を感じない」に次いで2位となっています。

「他社の同年代と比べて給料が低い」「社内の同期と仕事量が違うのに同じ給料」といった不公平感や、物価高の影響による生活への圧迫が挙げられます。

また、「成果を上げてもほとんど昇給しない」「賞与に反映されない」といった評価制度への不満も離職につながっています。

上司・同僚との人間関係

社会人経験3年未満の第二新卒が転職で実現したいこととして「良好な人間関係を築けること」が36.2%で上位に挙げられています。

職場での人間関係のトラブルは世代を問わず多くの退職理由となっており、特に10代では入社してすぐに辞める原因です。

人間関係の悪化は、「耐えられないくらいに苦手な同僚がいる」「職場の雰囲気を見ただけで合わないと感じた」といった状況を生み出し、業務を円滑に進める上での大きな障壁となります。

さらに、コミュニケーションの減少がさらなる人間関係の悪化を招く悪循環を生み出すことも問題です。

将来性への不安

「この会社にいても成長できない」「業界自体の先行きが不透明」「昇進・昇格の道筋が見えない」といった懸念が早期離職につながっています。

また、終身雇用制度の崩壊により、ひとつの会社に長く勤めることへの価値観も変化しており、より良い将来のために積極的に転職を選ぶ若者も増えています。

このような将来不安は、日々の業務へのモチベーション低下を引き起こし、最終的に離職という選択につながるのです。

【第二新卒の転職】転職を成功させるためには

第二新卒として転職を成功させるには何が必要なのか、具体的な方法を知りたいと思っている人も多いのではないでしょうか。

ここからは、第二新卒の転職をするための方法を解説します。

自己分析から面接対策、企業研究まで、実践的なステップを踏むことで、強みを活かした転職先を見つけられるでしょう。

自己分析して面接でアピールする

自己分析とは、前職での経験や得たスキル、強み・弱み、価値観、そして将来のビジョンを明確にすることです。

「前職で何を学んだのか」「なぜ早期離職したのか」「次の職場で何を実現したいのか」を掘り下げて考えましょう。

この過程で、自分の適性や希望する働き方がより明確になり、転職先選びの軸が定まります。

例えば、「新卒での研修や職業体験で得たビジネスマナーやパソコンスキル」「前職で気づいた自分の強みや興味関心」を整理し、これらを面接でアピールすることで説得力が増します。

特に早期離職の理由を前向きに変換し、「前職での経験を踏まえた上で、志望企業でどのように活躍したいか」を具体的に伝えられるようになるでしょう。

企業への知識を高める

企業研究を入念に行うことで、企業のビジョンや社風、職場の雰囲気まで細かく知ることができ、自分のスキルやキャリア目標との適合性を判断できます。

特に前職を早期退職した原因を踏まえた企業分析は、同じ失敗を繰り返さないために極めて重要です。

例えば、労働条件への不満で退職した場合は、次の企業の残業時間や休日数、福利厚生を詳しく調査します。

人間関係が原因なら、社風や組織文化、チーム構成などを重点的に確認しましょう。

企業のホームページだけでなく、口コミサイトや企業説明会、OB・OG訪問なども活用し、多角的な情報収集が効果的です。

企業研究は志望動機の作成や面接での逆質問にも活かせるため、時間をかけて行ってみてください。

第二新卒は「また早く辞めるのでは」と懸念されがちですが、企業への深い理解を示すことで、その不安を払拭し、採用可能性を高められるのです。

希望する労働条件を明確にする

転職活動を始める前に、自分にとって譲れない条件と妥協できる条件を整理しましょう。

「残業時間が月20時間以内」「土日祝日休み」「年間休日120日以上」といった労働条件や、「転勤の有無」「専門性を高められる環境」「自己啓発支援制度」などのキャリア面での条件を書き出します。

現在の職場で感じている不満や改善したい点を洗い出すことも効果的です。

例えば、前職で長時間労働に悩まされていたなら、ワークライフバランスを重視した条件を優先順位の上位に置くべきでしょう。

すべての条件を満たす完璧な企業を見つけるのは難しいため、「絶対に譲れない条件」と「あれば望ましい条件」を明確に区別するのをおすすめします。

優先順位をつけることで、再び早期離職するリスクを減らし、長期的に活躍できる職場を見つけられます。

早期離職の理由は前向きに伝える

面接官は退職理由を質問しますが、ネガティブな理由をそのまま伝えると「また同じように不満を感じてすぐに辞めるのではないか」という懸念を抱かせてしまいます。

そこで、自己分析を通じて退職理由をポジティブに変換する必要があります。

例えば「ノルマがきつかった」という理由は「お客様と直接関わる仕事の面白さを知り、より深く顧客と向き合える環境を求めています」と言い換えられます。

「人間関係に悩んでいた」という場合は「チームで一致団結して高め合える環境で自分の能力を発揮したいと考えました」と伝えられるでしょう。

このように退職理由を前向きに伝えることで、自身の成長意欲や適応力をアピールでき、面接官に好印象を与えられます。

志望動機と関連付けて説明することで、説得力も高まります。

仕事への熱意を伝える

第二新卒は「すぐに辞めてしまう」というネガティブな印象を持たれがちです。

採用担当者は「この人は長く働いてくれるだろうか」という懸念を抱いているため、その不安を払拭するために仕事への熱意を伝える必要があります。

例えば、「前職での経験を通じて○○の業務に興味を持ち、御社でさらに専門性を高めたい」「御社の○○という事業に共感し、その成長に貢献したい」など、具体的なビジョンを示すことが効果的です。

また、「今回の転職は慎重に検討した結果であり、長期的にキャリアを築きたい」という意思表示も忘れずに。

事前準備を徹底し、志望動機と一貫性のある熱意を全身で表現することで、「この会社で本当に働きたい」という思いが伝わり、採用確率が高まります。

まとめ

第二新卒としての転職は、キャリアの再スタートを切る機会です。

この記事では、第二新卒の定義から早期離職の実態、そのメリット・デメリット、そして転職するための方法まで解説しました。

第二新卒としての転職は決してマイナスではなく、むしろ自分に合った環境で新たなキャリアを築くチャンスです。

話題沸騰中の人気診断ツール

今の仕事、本当にあなたに合っていますか?

転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!