公務員からの転職はしない方がいいの?成功例と失敗例を徹底比較

- はじめに

- 【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員からの転職成功例と失敗例を比較

- 【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員から民間に転職して後悔する理由

- 【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員から民間に転職してよかった理由

- 【公務員からの転職はしないほうがいい?】必ずしも転職は後悔するのか?

- 【公務員からの転職はしないほうがいい?】企業と公務員の違い

- 【公務員からの転職はしないほうがいい?】転職に必要なスキルや資格はなに

- 【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員のスキルを活かした転職先選び

- 【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員からの転職で失敗する人の心理

- 【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員の年金制度と転職後の影響

- 【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員からの転職時の退職金問題

- 【公務員からの転職はしないほうがいい?】転職活動中の公務員への待遇や評価

- 【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員から転職する際の流れ

- 【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員転職後の生活の変化

- まとめ

簡単な10問の質問に答えるだけであなたの性格タイプと強みがわかる!

自分を動物に例えると…? 1分でわかる「性格」診断!

職務経歴書や面接対策で必ず聞かれる「あなたの強み」。 いざ言葉にしようとすると、「本当にこれが強みと言えるのかな?」「自分に合った仕事ってなんだろう?」と迷ってしまうことはありませんか?難しい記述は一切なし。たった10問の質問に答えるだけで、あなたのビジネスにおける性格タイプを動物に例えて診断します。

はじめに

「公務員から民間企業に転職したいけど、失敗したらどうしよう…」「安定した公務員の身分を捨てるのは勇気がいるけど、本当に後悔しないかな…」このような不安を抱えている方は少なくないでしょう。

公務員の安定した環境から一歩踏み出すには、成功と失敗の両面を理解しておくことが重要です。

この記事では、公務員からの転職を検討している方や安定した環境から新たなキャリアを模索している方に向けて、

- 公務員から転職する際の成功パターンと失敗パターン

- 転職前に必ず確認すべきポイント

- 後悔しない転職のための準備方法

について、解説しています。

公務員から民間企業への転職は、準備次第で大きなキャリアアップにつながる可能性があります。

しかし同時に、安易な判断は後悔の原因にもなりかねません。

この記事を参考に、状況に合った転職判断ができるよう、参考にしてみてください。

【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員からの転職成功例と失敗例を比較

早速、公務員から民間企業への転職成功例と失敗例を紹介します。

それぞれの例を比較し、公務員から民間企業への転職の参考にしてみましょう。

失敗例「甘い見立てで転職活動をしてしまう」

転職した先の職場で、今自分が抱えている不満や不安に思っていることが全て解決するという甘い見立てでいると、転職は失敗してしまいます。

転職しようと思い立ったとき、人の視野は存外に狭くなりがちです。

自分の会社に対する不平不満と、転職先で見出す希望にしか目が向きません。

しかし、どのような職場であっても、メリットとデメリットは共存しているものです。

転職先に自分が不満に思うようなデメリットがないという甘い見立てでいると、入社した後に思いがけないデメリットが大きくなって自分の身に降りかかります。

せっかく転職に成功したにもかかわらず、新しい職場に対する不平不満が増大してしまうことにもなりかねません。

そして退職した元職場の良かった点が目に入り、転職したことを後悔することになります。

そのようなことにならないためにも、今の職場と転職先候補のメリットやデメリットを、徹底的に洗い出すことが必要です。

失敗例「民間企業の厳しさを考慮できていない」

公務員が民間企業に転職してまずその違いに直面するのが、民間企業と公的機関の方針の違いです。

公務員が働く公的機関はその役割を維持することが目的ですが、民間企業は会社として利益を出すための業務を実施する必要があります。

そのため、個人の仕事にも決められたノルマや目標などが課せられることが多く、それを達成できないことには評価をしてもらえません。

成果を出すために働くという感覚が乏しい公務員は、まずこの感覚の違いに戸惑うという事例が多く見られます。

公務員から民間企業に転職して後悔している人の共通点が、この辺りの見通しが甘かったということです。

会社に所属しているだけでいいという甘い考えでは、会社に評価されることなく、出世もできません。

同じ時期に入社した他の社員よりも出世競争で遅れ、収入の面でも大きく劣ることになります。

民間企業で働くということは、仕事で成果を出すことを念頭に置かなければならないことを承知しましょう。

失敗例「民間企業への転職理由が曖昧」

公務員は日本の労働者の中でも特に安定性が高い仕事です。

その安定した地位を捨ててまで民間企業に転職するのであれば、それなりの理由が必要であり、転職理由について曖昧なままでは、公務員を続けていた方がいいのではないかという評価をされてもおかしくありません。

民間企業へ転職する理由がはっきりしていないと、選考を通過することすらできないです。

ただ何となく公務員を辞めたくなって民間企業へ転職しようとする人の多くが、この点が曖昧なために転職活動に失敗しています。

相手が元公務員だろうが関係なく、民間企業が従業員を採用するときに重視するのは、自分の会社で働くことにどれだけの熱意を持っているかということです。

応募書類や面接の受け答えで、その熱意を充分に伝えることができなければ、転職は成功しません。

成功例「将来のキャリアプランが明確」

公務員から民間企業に転職して、その後成功を収めている人に共通しているのが、転職活動を始める前に明確なキャリアプランを思い描いたことにあります。

転職した先の会社で、どのように働いて、どのような成果を出して、どのようなビジネスパーソンとなりたいのかを細かく考えておくことが、転職を成功させるポイントです。

将来のキャリアプランが明確であれば、応募書類や面接の受け答えで用意する返答にも一貫性が生まれます。

面接採用担当者の印象に残るような人材として選考に残ることも可能です。

想定される質問に対して、形式的な質問を用意する必要もなく、自分の考えを素直に伝えられれば、転職に成功する可能性も高められます。

公務員からの転職であれば、実社会に貢献して行きたいというキャリアプランと合わさってアピールできれば、採用担当者の印象に残りやすいでしょう。

成功例「チャレンジ精神が旺盛」

「このままずっと同じ仕事を続けるよりも、新しいことに挑戦したい…」という気持ちが強い方は、転職後も積極的に学び続ける傾向があるでしょう。

この姿勢が民間企業での評価につながります。

チャレンジ精神旺盛な人の特徴は以下の通りです。

- 新しい環境や状況に適応する柔軟性がある

- 失敗を恐れず、そこから学ぶ姿勢を持っている

- 自己啓発に積極的で、常に新しいスキルを習得しようとする

- 変化を前向きに捉え、機会として活かせる

このようなマインドセットがあれば、公務員から民間企業への環境変化にも柔軟に対応できます。

また、チャレンジ精神は転職先での成長機会を最大限に活かす原動力となるでしょう。

公務員時代の安定志向から脱却し、新たな挑戦に前向きに取り組む姿勢が、転職成功の重要な要素となるのです。

成功例「専門的なスキルを持っている」

転職先となる民間企業で活用できる専門的スキルを持っている人、あるいはそれを仕事に生かして成果を出せることをアピールできる人は、民間企業への転職を成功させています。

元公務員という経歴を生かした転職活動を行うのであれば、法律や条例などの手続きに関わるようなスキルを持っていることをアピールしてみましょう。

転職先の候補となる企業の業務内容によっては、そうした法令関係の知識を持っている人材を欲している場合があります。

自己PRや志望動機の面でその点をアピールできれば、採用担当者の印象にも残りやすいです。

また、自分が目指している業界や業種がはっきりしているのであれば、転職活動を始める前にそちらの仕事で役に立ちそうな資格やスキルを身に付けておくことをおすすめします。

自分が立てているキャリアプランがどれだけ本気なのかを示す材料としても伝えることが可能です。

【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員から民間に転職して後悔する理由

公務員は給与や雇用の面でとても安定しており、社会的信用度も高い仕事となっています。

そのような社会的地位を捨ててまで思い切って転職したにもかかわらず、それを後悔してしまっている人が一定数いるのも事実です。

自分の人生を変えるための思い切った挑戦に成功したのに、それをやらなければよかったと思ってしまうのはなぜなのでしょうか。

ここからは、公務員から民間企業へ転職した人が後悔してしまう、よくある理由を紹介します。

安定した給料や仕事ではなくなる可能性がある

公務員を辞めて民間企業で働くことを選ぶのは、安定した仕事や収入を失うことと同じです。

そうした状況を、民間企業に転職した後で不安に思ってしまうと、公務員を辞めてしまったことを後悔してしまうことになります。

公務員が民間企業と比べて安定しているといわれているのは、倒産のリスクがほとんどなく、終身雇用もほぼ確保されている状況だからです。

一方で民間企業は、安定性は会社の業績によって左右されることが大きく、どれほどの大企業であっても業績が悪化すれば、給料のカットやリストラといった憂き目に遭う可能性もゼロではありません。

最悪の場合、会社が倒産し、ある日突然仕事も収入も失ってしまうといったリスクを常に抱えて働くのが、民間企業で働くということです。

民間企業の従業員の一員となり、初めてその現実に直面したとき、襲い掛かる不安から公務員を辞めなければよかったと後悔してしまうことになります。

福利厚生が充実していることも

公務員と民間企業との違いに直面したとき、その違いの大きさに驚く要素のひとつが、福利厚生です。

公務員の福利厚生は非常に充実しており、さまざまな手当や祝い金、見舞金、特別休暇とその日数などの福利厚生が用意されています。

その内容は、大手民間企業の中でも特に優れた福利厚生を用意している企業でなければ、同等のものを用意できていないのが現状です。

民間企業の過半数以上が、公務員と同等の福利厚生を用意できていません。

公務員から転職して福利厚生の中身を確認すると、一気に待遇が悪くなってしまったと感じる可能性もあります。

また、休暇制度も公務員は充実しています。

年次有給休暇に加え、夏季休暇や結婚休暇、忌引休暇など、特別休暇が整備されています。

民間企業でも同様の制度を持つ会社はありますが、取得のしやすさや日数に違いがあるため、後悔することもあるでしょう。

公務員より仕事量が多い場合がある

公務員から民間企業に転職して後悔する人の特徴のひとつが、転職先の仕事量の見通しが甘いことです。

公務員として働いていたときに激務を経験した人の中には、これ以上きつい仕事はないだろうと考えて、仕事量を減らす目的で民間企業への転職を考える人もいます。

しかし、そうした見通しの甘さが転職したことに対する後悔の源です。

全ての企業がそうであると一概にはいえませんが、民間企業の中には公務員の激務よりもさらに多い仕事量や長時間労働を余儀なくされる業界や職種も存在しています。

ただし、仕事量の多い少ないに関しては、公務員のときにどのような部署に所属していたかや、実際に転職した民間企業の仕事内容にもよるので、事前に県企業研究を念入りに行っていれば、理想の仕事量に関するミスマッチを防ぐことは充分に可能です。

こうした仕事量の増加に対応できるかどうかは、転職前にしっかり検討すべき重要なポイントです。

業界や企業によって状況は異なるため、転職先の労働環境について事前にリサーチすることをおすすめします。

ワークライフバランスを重視するなら、残業の少ない企業を選ぶことも選択肢でしょう。

実績や成果が求められる場合がある

民間企業の中には、公務員と同じように年功序列によって給料や役職が上がっていく場合もありますが、多くのケースでは成果主義による評価制度を導入しています。

これは従業員が成果を出さないと売上が伸びず、会社を存続させたり、成長させるたりすることができなくなるためです。

民間企業においては、事務職などの一部例外を除けば、全ての従業員が企業の利益のために働かなくてはなりません。

そのことに対する意識を持たせるために課せられるのが、目標やノルマです。

実績や成果が出せない従業員は、評価されません。

簡単に解雇されるといったことにはなりませんが、成果を出さないままの日々が続くと、待遇の面で一考される可能性は充分に考えられます。

こうした民間企業ならではの空気感になじむことができないと、公務員から転職してきたことを後悔することにつながります。

新たなスキルを学ぶ必要がある

公務員として働いている間にも、さまざまなスキルを習得することは可能です。

しかしながら、その多くは民間企業で働く上で活用できる機会は少なく、自分が入社した会社や配属された部署によって、必要なスキルをあらためて習得することが必要となります。

民間企業で求められるスキルを1から習得するのは、生半可なことではありません。

そのため、働き始めて間もない間は自分の能力を発揮する機会に恵まれず、悶々とした思いをする日々を過ごすことになる可能性が高いです。

そうした状況に耐えることができず、転職したことを後悔してしまうということも充分に考えられます。

こうした状況による後悔を防ぐためには、公務員時代のスキルが生かせそうな求人に応募することや、求人を確認した段階で、自分でスキルを習得するための動きに出ることです。

簡単な10問の質問に答えるだけであなたの適職と強みがわかる!

「今の仕事、合ってる?」そのモヤモヤ、1分で解消しませんか?

毎日頑張って働いているけれど、ふとよぎる「このままでいいのかな」という不安。 もしかすると、あなたの才能がもっと輝く場所は、別の職種にあるかもしれません。簡単な10問の質問に答えるだけで、AIがあなたの適性を分析し、自分に向いている職種をズバリ判定します!

【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員から民間に転職してよかった理由

公務員から民間企業に転職して後悔するような思いをする人が居る一方、自分の思い描いた転職をすることができて、着実なキャリアアップを積み上げている人もいます。

収入のアップや、働き方や就業環境の改善に成功した人もいますが、公務員として働いていたときよりも充実したワークライフを謳歌していることが、転職を成功させた人たちの共通点です。

公務員から民間企業への転職であったとしても、それだけの可能性があることを示す実例となります。

公務員から民間企業への転職に成功すると、具体的にどのようなことができるようになるのでしょうか。

よくある例を4つ紹介します。

将来的なキャリアアップが見込める

公務員から民間企業への転職では、キャリアアップの可能性が大きく広がります。

公務員の世界では年功序列など、昇進のスピードや上限が比較的固定されていることがあります。

一方で、民間企業でのキャリアアップが実現できれば、思いがけない大きな仕事に携わることもできますし、さらに転職を重ねることによって一段二段とステップアップし、より充実したワークライフを実現させることもできます。

会社の中で出世を重ねて、取締役や社長といった地位に就くことも、実現可能なキャリアプランのひとつです。

自分が培ったスキルや世の中の動き次第では、会社から独立して、経営者となるといったキャリアプランを描くこともできます。

それだけ民間企業に移って働くことには、公務員時代で描ききれなかったような可能性が広がっています。

公務員からの転職は、キャリアの天井を取り払い、より高みを目指すチャンスを提供してくれるのです。

自由度のある仕事ができる場合がある

公務員の仕事は規則や前例に縛られることが多く、新しいアイデアを実行するのに時間がかかるケースがあります。

「もっと自分のアイデアを形にしたい…」と感じている方も少なくないでしょう。

民間企業では、特にベンチャー企業やクリエイティブ産業において、自分のアイデアを積極的に提案し、実行に移せる環境が整っていることがあります。

意思決定のスピードが速く、革新的な提案が評価される文化も魅力です。

自分の思いがけない発想が、会社全体の業務効率化にも役立ち、新しい仕事に関するアイデアや戦略の構築にも発展させることもできます。

会社の規模によっては、自分にある程度の裁量権を委ねてもらえることも可能です。

自由度の高い環境で力を発揮したい方にとって、民間企業への転職は新たな可能性を開く選択肢となるでしょう。

自分のアイデアや能力を存分に発揮できる環境は、キャリアの満足度を大きく高める要因となります。

柔軟な働き方ができる

公務員の仕事は、出勤しなければならない日数や勤務場所が決められていて、自分の都合に合わせて組み替えることはできません。

そのようになっている公務員とは異なり、民間企業は働き方そのものを柔軟に組み替えることが可能です。

昨今では会社そのものが柔軟な働き方に理解を示しており、会社側の規則として柔軟な働き方を推奨しているケースも増えてきています。

テレワークやフレックスタイムの導入がその代表例です。

テレワークやフレックスタイム制度を導入している企業は、自分のライフスタイルに合わせた働き方が可能です。

「公務員時代は決まった時間に出勤して、決まった時間に退勤する生活だったけれど、今は自分の裁量で働く時間を調整できるようになった」という声も少なくありません。

在宅ワークを推し進めることによって、通勤にかかる手間や時間を省くことができ、自分の時間を確保できる従業員が増えてきています。

災害が発生したときに、いわゆる帰宅難民となるようなことも防げます。

フレックスタイムの導入ができれば、自分の用事に応じて長時間働く日と、短時間だけ働く日を設けることが可能です。

保育園の送り迎えや、自分磨きに充てる時間に使うこともできるでしょう。

転職先によっては給与や年収の大幅アップが可能

公務員の給料は基本的に年功序列の制度を導入しており、勤務した年数や年齢によって決まります。

その額の上り幅は法令によって決められた額を超えることはありません。

公務員は副業することもできないため、自分の収入の上限が見えてしまっています。

若いうちは、自分の力で収入をアップさせることが難しいのが現状です。

民間企業の内、成果主義による評価を導入している企業であれば、給料やボーナスの額を決めるのは仕事での成績になります。

ですから、年齢が若いうちから高収入を狙うことも可能です。

特に営業職など、自分の成果が会社の売上に直結するような職種であれば、その上り幅は上限知らずになる可能性も秘めています。

反対に、年齢を重ねていても、会社が求める成果を出していない場合には、給料を上げることはできません。

高収入を得るためには、転職前の準備が重要です。

業界研究や資格取得、スキルアップを計画的に進めることで、転職市場での価値を高められるでしょう。

【公務員からの転職はしないほうがいい?】必ずしも転職は後悔するのか?

公務員から民間企業へ転職するということには、肯定的に受け止める意見もあれば、厳しいものとして考えている意見が見られます。

転職は確かにリスクを伴いますが、それは同時に新たな可能性を開く機会でもあります。

公務員の安定性を捨てる決断をした以上、その先には自分らしいキャリアを築く道が広がっています。

ここからは、転職で後悔するのかについて解説します。

一概に後悔するとは言えない

転職をして後悔するのかしないのか、それを決めるのは、他の誰でもない自分自身です。

そして何を以て転職したことを後悔するのかも、決めるのは自分になります。

自分が転職をするにあたって、求めていた結果が得られたのであれば、それは後悔しない転職です.

例えば、転職を思い立った動機が上司のパワハラやモラハラから逃げ出したいことだった場合は、それが実現できれば構わないことになります。

たとえ安定した収入や仕事を失い、民間企業の厳しい環境の中に飛び込んで大変な思いをしたとしても、それは後悔しない転職です。

これは民間から民間への転職についても同様であり、公務員だからどうなるといった話ではありません。

後悔するかどうかは、転職の動機や目的意識の明確さに左右されることが多いでしょう。

「公務員の仕事が合わない」という漠然とした理由だけで転職すると、民間企業でも同様の不満を抱く可能性があります。

一方、「特定の業界で専門性を高めたい」「より創造的な仕事がしたい」など、ポジティブな動機がある場合は成功率が高まります。

転職したことを後悔するかどうかは、自分自身の価値観や、それに対する転職先の環境によって左右されるものと考えておきましょう。

後悔しない転職は準備次第

後悔しない転職を実現できるかどうかは、自分がどれだけ事前に転職の準備をできるかどうかにかかっています。

まず、自分のスキルと市場価値を客観的に分析しましょう。

公務員時代に培った能力が民間でどう評価されるのか、リサーチが必要です。

「自分の経験は民間でも通用するはず…」と漠然と考えるのではなく、具体的な強みを明確にすることが大切です。

自分が転職先に求める条件や、仕事内容がハッキリしたならば、その内容に合致する企業を徹底的に調べ上げ、応募することです。

このとき、企業研究が中途半端なままでは、自分の理想を叶えることができず、また職場に対して不平不満を抱くような、後悔する転職になってしまいます。

後悔したくない転職を実現させたいのであれば、事前準備には決して妥協しないことです。

やり残しがなくなるまで徹底的に進めていきましょう。

転職した時のキャリア展望

公務員から民間企業への転職は、キャリアの新たな展開を意味します。

転職後のキャリア展望は、個人の目標や選んだ業界によって大きく異なるでしょう。

民間企業でのキャリアパスに魅力を感じている方も多いでしょう。

公務員時代には経験できなかったさまざまなポジションへのチャレンジが可能になるのです。

「公務員時代は昇進のレールが敷かれていて、自分で道を切り開く機会が少なかった…」と感じていた方も、民間企業では自らの努力次第で急速なキャリアアップを実現できることがあります。

特に専門知識やスキルを持つ人材は、民間企業で重宝されます。

行政書士や法務の知識を持つ元公務員は、企業の法務部門で即戦力として活躍できるでしょう。

また、公務員時代に培った調整力や交渉力は、プロジェクトマネージャーやコンサルタントとしてのキャリア構築に役立ちます。

これらのスキルを磨くことで、数年後には管理職やスペシャリストとしてのポジションも視野に入れられるかもしれません。

さらに、起業や独立という選択肢もあります。

公務員時代の人脈や知識を活かして、行政書士事務所の開設や、行政と民間をつなぐコンサルティング業務などで成功している例も少なくありません。

転職後のキャリア展望は、自分自身の明確なビジョンと継続的なスキルアップによって大きく広がるのです。

【公務員からの転職はしないほうがいい?】企業と公務員の違い

公務員から民間企業へ転職するにあたっては、仕事に対する考え方から変えていく必要があります。

公務員の場合、自分から果敢に挑んでいく仕事は少なく、与えられた業務を手順に則ってこなして行く印象が強いです。

対して民間企業は、徹底して会社の利益のために働かなければなりません。

もし利益を追求するという会社の考え方への理解があやふやであるという場合には、まずは自己分析から始めてみましょう。

働くことに対する考え方や、転職にあたって不安に思っていることを全て書き出して、それに対してどのように向き合い、どのように立ち向かって考え方を変えていくのかを検討してみてください。

転職失敗をしないようにするには

民間企業と公務員の違いについて知り、不安を覚えた方もいるでしょう。

しかし、不安に感じることを洗い出し、ひとつ一つ解決していけば、自然と転職の成功率は上がります。

転職市場での自分の価値を客観的に分析することも必要です。

公務員としての経験やスキルが、民間企業でどのように評価されるのかを理解しておきましょう。

一人では不安な方は、転職エージェントを活用して不安要素を取り除いていきましょう。

【公務員からの転職はしないほうがいい?】転職に必要なスキルや資格はなに

公務員から民間企業へ転職する際に、持っているスキルや資格が転職の成功を左右します。

適切な準備をすることで、転職後の活躍の場を広げられるでしょう。

ここからは、転職に役立つスキルや資格を解説します。

- 金融業界への転職「証券アナリスト・FP資格」

- IT業界への転職「情報処理技術者試験」

- 不動産業界への転職「宅地建物取引士」

- 人材業界への転職「キャリアコンサルタント資格」

ぜひ参考にしてみてください。

金融業界への転職「証券アナリスト・FP資格」

金融業界への転職を成功させるには、証券アナリスト(CMA)やFP(ファイナンシャルプランナー)資格が強力な武器になります。

これらの資格は金融知識を証明するだけでなく、転職への本気度を示す重要な指標となるでしょう。

公務員から金融業界へ転職する場合、専門性をアピールできる資格は大きな差別化要因です。

特に証券アナリストは証券投資の専門家として高く評価され、銀行や証券会社への転職に有利に働きます。

「資格を取得するのは時間がかかりそう…」と感じる方もいるかもしれませんが、まずはFP3級から始めるのがおすすめです。

比較的取得しやすく、金融の基礎知識を身につけられます。

金融業界では以下の資格が特に評価されています。

- 証券アナリスト(CMA)

- FP資格(1級〜3級)

- 簿記検定

これらの資格は独学でも取得可能ですが、通信講座や予備校を活用すると効率的に学習できます。

公務員時代の計画的な業務遂行能力を活かし、計画的に資格取得を目指しましょう。

IT業界への転職「情報処理技術者試験」

IT業界への転職を考える公務員の方にとって、「情報処理技術者試験(FE)」は大きな武器となります。

この資格は、IT知識やスキルを客観的に証明できる国家資格であり、転職市場での評価が非常に高いのが特徴です。

基本情報技術者試験は、IT業界の入門資格として最も取得しやすく、基礎知識を証明できます。

より専門性を示したい場合は、応用情報技術者試験(AP)やネットワークスペシャリスト試験などの上位資格が効果的です。

公務員からIT業界への転職では、この資格があるだけで書類選考を通過できる可能性が高まります。

特に未経験からの転職では、学習意欲や基礎知識の証明として採用担当者に好印象を与えるでしょう。

資格取得の勉強過程で得られる知識は、面接でも大いに役立ちます。

IT用語や基本概念を理解していることで、自信を持って質問に答えられるようになるのです。

この資格の取得には3〜6ヶ月程度の学習期間が必要ですが、公務員の方は計画的な学習が得意な方が多いため、効率よく準備できるでしょう。

情報処理技術者試験は、IT業界への転職において単なる資格以上の価値を持ち、キャリアチェンジの強力な足がかりとなります。

不動産業界への転職「宅地建物取引士」

宅地建物取引士(宅建士)の資格を持っていると、不動産会社での営業職や管理職として活躍できる可能性が高まります。

宅建士は不動産取引の専門家として、物件の売買や賃貸の仲介、契約書の作成など、幅広い業務に関わります。

公務員時代に培った法令知識や文書作成能力は、宅建業務との親和性が高いでしょう。

「行政での経験を活かして民間で活躍したい」という思いを持つ方には、理想的な選択肢となります。

宅建士の資格取得は比較的短期間で可能です。

一般的に3〜6ヶ月の勉強期間で合格を目指せるため、転職準備としても取り組みやすいでしょう。

合格率は例年15〜20%程度ですが、計画的に学習を進めれば十分に達成可能な目標です。

不動産業界は景気変動の影響を受けやすい面もありますが、住宅は生活の基盤であるため一定の需要が常にあります。

また、公務員経験者は信頼性が高く評価される傾向にあるため、転職機会もあります。

不動産業界への転職を検討する際は、宅建士資格の取得を第一のステップとして考えてみてください。

公務員としての経験と宅建士の専門知識を組み合わせることで、新たなキャリアの可能性が広がるでしょう。

人材業界への転職「キャリアコンサルタント資格」

人材業界への転職を考える公務員の方には、キャリアコンサルタント資格の取得がおすすめです。

キャリアコンサルタント資格は、国家資格として2016年に制度化され、人材業界では高い信頼性を持っています。

公務員として培った対人スキルや行政知識を活かしながら、新たな専門性を身につけられる点が魅力です。

資格取得のメリットは以下の通りです。

- 人材業界での即戦力として認められやすい

- 公務員時代の対人スキルを直接活かせる

- 年収アップの可能性がある

資格取得には通常6ヶ月〜1年程度の学習期間が必要ですが、公務員としての基礎知識があれば効率的に学習を進められます。

転職前から準備を始めることで、失敗リスクを大幅に減らせるでしょう。

人材業界は景気変動の影響を受けやすい面もありますが、キャリアコンサルタントの需要は今後も安定して見込まれています。

公務員から人材業界への転職は、適切な準備があれば成功率の高い選択肢となるでしょう。

【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員のスキルを活かした転職先選び

公務員から民間企業への転職は、未知の領域に踏み込むことではありますが、公務員時代に培ったスキルを生かせられれば、転職活動も転職後もスムーズに事が運ぶでしょう。

ここでは、公務員のスキルを生かした転職先の選び方について紹介します。

まず民間企業で求められるスキルを紹介し、その上で公務員が持つ独自のスキルがどのように生かせるのかを詳しく解説します。

・民間企業で求められるスキル

民間企業で求められるスキルは、年代別に見るとある程度共通するものがあります。

・20代で求められるスキル

20代は、社会人経験が浅いため、専門的なスキルを身につけることはあまり求められません。

重要になるのは、将来性とポータブルスキルです。

ポータブルスキルとは、どのような業界でも通用する普遍的なビジネススキルを意味します。

例えば、納期通りに仕事を進めるための「計画立案力」、お客様や周囲の状況を見て解決すべき問題を正確に捉える「課題設定力」、設定した課題に対する正しい解決策を考える「課題解決力」、相手の気持ちを理解して意思の疎通を行う「コミュニケーション力」などがあります。

・30代で求められるスキル

30代になると、実務経験が豊富なことから、即戦力となる専門的スキルとチームリーダーとしてリーダーシップを発揮するマネジメント力が求められます。

30代で転職する場合は、前職の経験を生かした専門的スキルと、実務経験をアピールすることで内定を獲得できるでしょう。

例えば、租税や労働法などに詳しければ、民間企業の法務や労務への転職が有利になるなどがあります。

また、30代は、チームリーダーや係長、主任といった役職で活躍することが求められます。

個人の業績アップだけではなく、メンバーに仕事を教えて成長させたり、上司と部下の間に立って仕事を調整したりすることも重視されます。

・40代で求められるスキル

40代は、さらなるマネジメント力が求められます。

30代で求められるチームリーダーからさらに範囲を広げ、一回り大きな組織や部門間をまたいで全体のプロジェクトを管理する力が要求され、場合によっては、経営に関与するケースもあります。

転職活動の際は実力を厳しく評価されるので、覚悟を持って転職活動をしましょう。

視点を高度かつ広範囲に持ち、会社全体を見渡し、業績アップに貢献することが重要です。

公務員が持つ独自のスキル

公務員を経験することで、独自のスキルが身につくこともあります。

ここでは、公務員が持つ独自のスキルを紹介します。

・市民対応で培ったコミュニケーション力

市役所や区役所などで市民対応の経験が豊富な方は、コミュニケーション力が高い傾向にあります。

市民の悩みと誠実に向き合い続けたことで、相手のニーズをくみ取る力が身についているからです。

この相手のニーズをくみ取るコミュニケーション力は、民間企業でも求められる力です。

接客業やサービス業など、直接お客様とかかわる仕事で力を発揮するでしょう。

・税務関係の仕事で身につく租税関連の知識と資料作成スキル

税務関係の仕事を経験された方は、言わずもがな租税関連の知識が豊富です。

民間企業において、税金に関する知識が豊富であることは、経理で役立ちます。

また、文書や資料作成スキルも高いため、同じく経理などでの会社全体の数字の取りまとめや集計の作業に生かせるでしょう。

・労働関係の仕事で身についた労働法関連の知識

労働基準監督署での勤務経験がある方や労働法関連の仕事をされている方は、会社員と比較して、法律に関する知識が豊富です。

最近は、働き方改革などで、就業規則の労働時間と同時に、三六協定の順守を民間企業は求められています。

労働法の知識が豊富な方は、人事や労務の仕事で活躍できるでしょう。

公務員から転職する際のキャリアプラン

自分がどのような人生を歩み、どのように貢献したいかを明確にしておくことで、面接官が自分たちの事業とマッチするかどうかを判断しやすくなるからです。

前述の通り、「市民対応で培ったコミュニケーション力」や「税務関係の仕事で培った租税関連の知識とスキル」、「労働関係の仕事で身についた労働法関連の知識」などを参考にしてください。

今までの経験から将来のキャリアプランを考えた方が、イメージが湧きやすいからです。

職務経験の棚卸しをしていると、転職を検討している業界や民間企業について情報が集まったときに、想像力が働くようになります。

履歴書を書くときに、毎回志望動機をひねり出すのは大変な作業です。

職務経験の振り返りと業界調査を行い、明確なキャリアプランを描きましょう。

短期目標と長期目標の設定

公務員から民間企業へ転職活動をする際は、短期目標と長期目標を設定しましょう。

例としては以下のようなものが挙げられます。

<短期目標例>

「20〇〇年△月△日までに株式会社〇〇に入社し、人事部門に所属する。

社員さんの労務管理の仕事を皮切りに三六協定の周知徹底を図り、社員さんの働き方改革を支援する」

<長期目標例>

「20〇〇年△月△日に株式会社〇〇に入社後、5年で課長に昇進する。

労務管理だけでなく、人事評価の知識も身につけて人事や労務全般の業務をマネジメントできるようになる」

いずれの目標も、数字を入れて具体的な目標になるようにしましょう。

他にも、資格取得を目指して専門的なスキルや知識を習得してキャリアアップを目指す目標などもよいでしょう。

転職後のキャリアアップの可能性

公務員から民間企業へ転職したあとのキャリアアップの可能性について解説します。

キャリアアップを考えるときの方向性は以下の3つがあります。

・専門性を高める

特定の領域で必要とされるスキルを高め、市場価値を上げていく方向性です。

分かりやすい例を挙げると、難しい資格を取得して実力をつけ、より高度で専門性の高い実務がこなせるようになることなどがあります。

・現場の実務からより上流の仕事にステップアップする

最初は営業担当者としてお客様にセールスを行うポジションからスタートし、最終的には販売戦略を検討するマネージャーのポジションへと成長するなどの例があります。

現場での実務で成功体験を積み重ね、チームや会社全体を成功に導く戦略を考えるようになることで、個人では成し遂げられない大きな成果を得られます。

・業務を横展開して担当領域を広げる

関連する分野の仕事を担当し、仕事の守備範囲を広げていく方向性です。

労務管理の仕事から始まり、人事評価や賃金設定などの仕事も担当することで、人事関連全般の仕事ができるようになるなどの例があります。

キャリアアップは、単純に出世してもらえる給料を上げることだけに集中するのではなく、具体的な方向性を考えることで具体的な将来を描けます。

将来設計を柔軟に検討し、選択肢を広げ続けましょう。

簡単な10問の質問に答えるだけであなたの性格タイプと強みがわかる!

自分を動物に例えると…? 1分でわかる「性格」診断!

職務経歴書や面接対策で必ず聞かれる「あなたの強み」。 いざ言葉にしようとすると、「本当にこれが強みと言えるのかな?」「自分に合った仕事ってなんだろう?」と迷ってしまうことはありませんか?難しい記述は一切なし。たった10問の質問に答えるだけで、あなたのビジネスにおける性格タイプを動物に例えて診断します。

【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員からの転職で失敗する人の心理

公務員から民間企業への転職を試みるも、失敗する方もいます。

ここでは、転職に失敗する人の心理について解説します。

仮に当てはまっていても大丈夫です。

同じ心理状態だとしても対策をすることで失敗を避けることができるので、ここでしっかりと対策しましょう。

過剰な自信

結論から言うと、失敗する人は過剰な自信を持っています。

中でも、不安を打ち消すために過剰な自信を持っている方は、根本的にはネガティブな感情を抱えているため、現実と向き合う行動をとりません。

そのため、過剰な自信とは裏腹に、経験の棚卸しや業界研究などの行動が伴わず、転職活動の方向性がぼやけたまま、時間だけが過ぎていきます。

業界研究を進めたとしても、転職先の良いところだけに目が行きがちで、転職先のデメリットも踏まえたバランスの良い判断ができません。

その結果、新しい転職先で働き始めるとギャップに悩み、不平不満を抱えながら働いたり、転職活動を繰り返して成長のない人生を送ることになります。

未知の領域に足を踏み入れて成功するには、冷静に物事を判断する力が必要です。

不安な感情を過剰な自信で覆い隠すことのないよう、対策を施しましょう。

不安への対処方法

続いて、不安な気持ちへの対処方法を紹介します。

対処方法はずばり、不安な気持ちと誠実に向き合い、一つ一つ不安要素を解消していくことです。

「なんだそんなことか」と思われる方が大半かと思いますが、実践するのとしないのとでは精神的な余裕が全く違うので必ず行うようにしてください。

・「ブラック企業へ転職してしまうのが怖い」

・「面接官に公務員の偏見は持たれないか?」

・「自分の経験は、民間企業でも生かせるのか?」

・「民間企業での面接対策はなにをすればいいのか?」

多くの方は、転職活動をする際にこのような不安を抱えておられると思います。

自分の気持ちを紙やPCに書き出し、それをチェックリストとして活用しましょう。

転職エージェントや転職した方に相談するときに、書き出した不安要素がそのまま質問事項に変わります。

自分が不安に思うことを言葉にしておき、質問することで少しずつ不安が解消されていきます。

自信過剰になり、やみくもに転職活動にいそしむよりも、希望の転職先を見つけやすくなります。

すべての不安が一気に解消される方法ではありませんが、誰にでも簡単に実践できる手堅い方法なので、ぜひ実践してください。

【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員の年金制度と転職後の影響

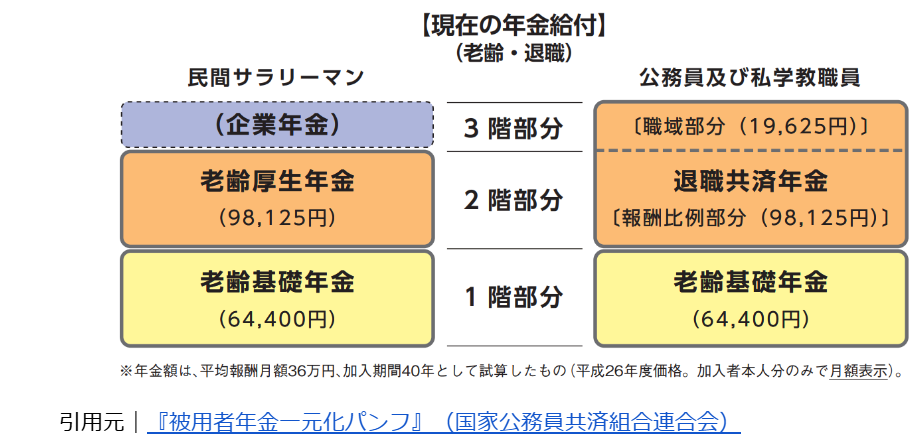

2015年9月30日までは、公務員と民間企業では年金制度がそもそも異なる歴史がありました。

公務員は共済年金、民間企業では厚生年金を受給する制度であり、公務員と会社員でそれぞれ受給できる年金額も異なるものでした。

しかし、2015年10月1日以降、法律の改正により公務員も会社員も、厚生年金に一元化され、年金額の差異はなくなりました。

ここでは、公務員の年金制度と転職後の影響について解説します。

年金制度の変更による影響

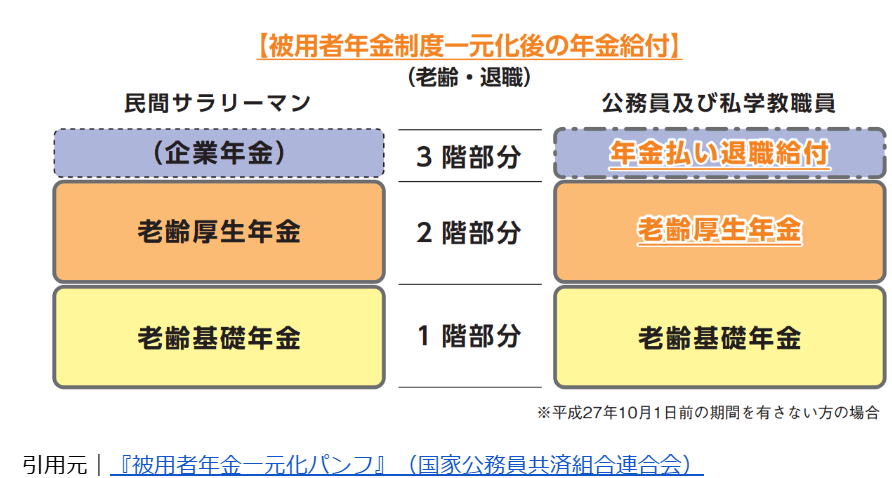

公務員と会社員の年金制度が統一される以前は、年金制度は以下のような3階建ての構造になっていました。

1階から2階までの部分については、公務員も会社員も同額です。

しかし、3階部分で差が生じています。

公務員が受給する共済年金には、「報酬比例部分」と「職域部分」に分かれており、この「職域部分が」会社員よりも給付額が多くなる理由でした。

会社員の場合、3階部分の「企業年金」については、「確定給付企業年金」や「確定拠出年金」などの民間企業が独自に年金を支給する制度が該当します。

しかし、企業年金制度は、すべての民間企業で実施している制度ではないため、必ず支給されるとは限りません。

そのため、公務員と会社員との間に年金支給額の差が生まれるのです。

同じ保険料を支払っているにもかかわらず、年金支給額に差が生まれることへの不公平感から、2015年10月1日、「被用者年金一元化法」が施行され公務員と民間企業の年金受給額の差異がなくなりました。

法改正後は、以下の図のように変更されています。

現在、公務員も会社員と同様、厚生年金に統一されており、保険料も会社員と同額に設定されています。

また、民間企業の労使折半で年金を拠出する「企業年金」に相当する制度を公務員も設けて公平性を保つため、「年金払い退職給付」が新たに制度として作られました。

まとめると、2015年10月1日まで公務員として働いてこられた方は、加入期間に応じた職域部分の年金が支給されますが、それ以降の公務員の方は、民間企業の会社員の方と同じ保険料、年金受給額ということになります。

転職後の年金受給額

公務員から民間企業に転職した場合、年金受給額はどのようになるのでしょうか。

結論から言うと、公務員時代の年金と会社員時代の年金は別々に支給されます。

公務員を退職した時点で、共済年金の資格がなくなり、厚生年金への切り替えが起こります。

なお、共済年金の受給が可能なのは、2015年9月以前に公務員として働いていた方に限定されます。

共済年金の加入期間により、将来の受給額が変わることを覚えておきましょう。

2015年10月以降に公務員として働いていた方は、「年金払い退職給付」を除き、民間企業の会社員と同じ保険料負担、同じ年金受給額となります。

民間企業への転職後、年金が不安な方は、希望する転職先に企業年金があるかどうかを事前に調べておきましょう。

【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員からの転職時の退職金問題

公務員から民間企業へ転職した際の退職金はどうなるのでしょうか。

ここでは、公務員から民間企業へ転職した際の退職金の問題について取り扱います。

公務員の退職金については、地方公務員の場合は「地方自治法」、国家公務員の場合は「国家公務員退職手当法」によって定められています。

退職金の受給条件

公務員から公務員に転職する場合は、退職金は支払われず、そのまま引き継がれます。

この退職金が引き継がれる制度を「割愛」と呼びます。

「割愛」のメリットは、前職の公務員を退職する際に退職金を受け取らないことで公務員としての在職期間を延ばし、退職金が上乗せされることです。

一方、公務員から民間企業へ転職する場合は、退職金が支払われます。

地方公務員の場合は、所属する各自治体の条例に従って退職金が支払われ、国家公務員の場合は、「国家公務員退職手当法」に従って支払われます。

どちらのケースでも、おおむね1カ月以内に支払われるのが通例です。

【公務員からの転職はしないほうがいい?】転職活動中の公務員への待遇や評価

「公務員から民間企業への転職は甘くない」と言われています。

というのも、民間企業へ転職すると、利益を出すことが強く求められ、公務員の頃と大きなギャップを感じることが多いためです。

ここでは、転職活動中の公務員への待遇や評価について紹介します。

実際の採用側の声がまとまっているので、どのような目線で公務員という立場を評価されているのかを知りましょう。

業界や企業によっては、公務員に対して偏見を持っている可能性もあります。

偏見という事実を乗り越えて転職に成功できるよう、ここで相手の評価軸を知り尽くしておきましょう。

転職市場での公務員の評価

一般的なイメージとして、公務員の評価が低いこともあります。

そもそも、公務員の収入源は税金なので、それだけで「税金を取られている」という強いイメージがあります。

さらに、年功序列や勤続年数で評価されるため、「ただ座っているだけで給料が上がるのになんで転職するの?」という心の声もあるようです。

もちろん、公務員の実態はそうではありません。

公務員も税金を払っていますし、日々熱意を持って忙しく働く公務員の方もたくさんいます。

しかし、すべての会社員が公務員の実態を理解してはいないので、悪いイメージが先行してしまうこともまた事実です。

大事なことは、あなたが転職をする際にこのイメージを払拭するようなプレゼンをすることです。

相手が自分のことをどう考えているかを捉え、それを払拭するよう、仕事への情熱や持っている資格やスキルなどを存分にアピールし、貢献できる人材であることを証明しましょう。

公務員を目指す人の評価

公務員を目指す人に対する評価はさまざまですが、一般的に「安定志向」というイメージが強いようです。

そこから派生して、「チャレンジ精神がない」「ルーティンワークが得意」などという印象も持たれているかもしれません。

民間企業では積極的にチャレンジする人材を求めていますので、イメージと求める人物像にギャップが存在しています。

事実は異なるとしても、世間のイメージが先行していますので、そこと向き合うことを忘れないようにしましょう。

イメージと求める人物像のギャップを面接で埋めていくことで、「ひと味違うな」と思ってもらえます。

マイナスなイメージを逆手にとって、大きな期待値に変わるように対策を施しましょう。

【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員から転職する際の流れ

公務員から民間企業へ転職活動をする際、転職エージェントから情報を集める以外の方法があります。

それは、ネットワーキングイベントへ参加することです。

参加者と交流を深めつつ、ネットの情報では得られない最新の情報を得られたり、コネクションを作れたりします。

自分が興味ある業界の著名人が主催するイベントに参加することで、吸収できるものも多いので積極的に参加しましょう。

人脈の活用方法

公務員時代に築いた人間関係は、転職市場での大きな武器となります。

まず、同じ職場の先輩や同僚で民間企業に転職した人がいれば、積極的に連絡を取りましょう。

経験談や助言は、転職活動の貴重な指針となります。

また、公務員として関わった民間企業の担当者との関係も大切です。

業務上の付き合いであっても、信頼関係が構築できていれば転職の相談に乗ってもらえる可能性があります。

さらに、同じ公務員だった知人を通じて紹介してもらうという方法も効果的です。

第三者からの紹介は、企業側の信頼を得やすくなります。

SNSやネットワーキングサービスも活用してください。

公務員経験者のコミュニティでは、転職に関する情報交換が活発に行われています。

人脈を活用する際は、一方的に情報や助けを求めるだけでなく、自分も何らかの形で貢献する姿勢が大切です。

相互扶助の関係を築くことで、より実りある人脈活用が可能になるでしょう。

新しい人脈の作り方

ネットワーキングイベントに参加した際、名刺交換は積極的に行うようにしましょう。

民間企業への転職活動を目的とするので、公務員の世界とはかけ離れた業界の方と交流することになるかもしれませんが、勇気を出しましょう。

名刺を片手にあいさつし、自分のことを素直に打ち明けて知りたいことを積極的に質問すると、さまざまな情報が得られます。

丁寧に教えてくれた相手には敬意を表し、お互いが気持ちよくなるようにすることで、イベントの居心地が良くなります。

大事なことは、あなたが目的を持ってイベントに参加し、転職につながる人脈作りや業界に関する新しい情報を得ることです。

普段から気になっていることや、転職での不安材料をベースに質問事項をあらかじめ用意しておくことで、イベントを意義あるものにできるでしょう。

また、転職エージェントを通じた人脈形成も見逃せません。

エージェントは業界に精通しており、あなたに合った企業や人を紹介してくれます。

新しい人脈構築は時間がかかりますが、計画的かつ継続的な行動が転職成功への近道となります。

【公務員からの転職はしないほうがいい?】公務員転職後の生活の変化

公務員から民間企業へ転職した際、生活はどのように変化するのでしょうか。

転職したにもかかわらず、職場環境が以前より悪化してしまっては元も子もありません。

民間企業での働き方を知り、転職後の生活がどのように変化するのかを事前に知っておきましょう。

生活リズムの変化

公務員から民間企業へ転職した後は、人によっては忙しくなる可能性があります。

というのも、利益創出のために行動しなければならないからです。

特に、会社の業績と直結する仕事(営業やサービス提供など)は、お客様に合わせて仕事が進むため、自分のペースで仕事を進めることが難しいものがあります。

業種によっては、時期によって忙しさが決まっていることもあるので、転職活動の業界研究の際に平均残業時間や休暇取得状況などを調べておくようにしましょう。

ネットワークイベントに参加して、生の声を集めるとさらにイメージが湧くでしょう。

仕事とプライベートのバランス

現在は、働き方改革が進みつつある世の中なので、潤沢に利益を出せている民間企業は仕事とプライベートのバランスを取りやすい状況です。

特に、労務や法務、経理などの本社機能の事務職に就けば、週休2日取得も可能ですし、残業もそこまで多くはないでしょう。

しかし、民間企業は時代の流れに応じて働き方や仕事の内容が変わるので、変化についていけるようにしておくことは必要です。

リモートワークやフレックスなどのさまざまな働き方が可能になることに加え、IT設備導入による生産性向上なども注目されている世の中です。

時代の流れに沿って、新しいスキル獲得や仕事の進め方を普段から効率化するなどの試みが必要になるため、仕事への変化は頻繁に起こるでしょう。

なお、新たに資格取得を推奨されることもあるので、その場合は、一定期間、プライベートの時間を使って自己研鑽に励む時間も生まれてきます。

まとめ

今回は、公務員の仕事から民間企業への転職を検討している方に向けて解説しました。

公務員から民間企業への転職は、準備次第で成功にも失敗にもなり得ます。

多くの失敗例に共通するのは、民間企業の文化や評価基準への理解不足、そして自身のスキルや市場価値の過大評価です。

まずは自己分析と市場調査から始めてみましょう。

自分の強みと弱みを客観的に把握し、それが民間企業でどう評価されるのかを理解することが重要なのです。

また、興味のある業界について徹底的に調べ、可能であれば現役の社員と話す機会を作ることも検討してみてください。

話題沸騰中の人気診断ツール

今の仕事、本当にあなたに合っていますか?

転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!