BtoC営業に向いているのはどんな人?BtoBと比較しながら営業スタイルの特徴を知ろう

「自分はコミュニケーション能力に自信があるから、営業職に向いているかも」

と考えている方もいるでしょう。

ただし、営業の仕事というと一般的には「飛び込み営業が精神的につらい」「ノルマが厳しい」といったイメージがあり、「本当にやっていけるのだろうか?」という不安を感じている方も多いと思います。

ここでは、営業の仕事がどんなものなのかについて詳しく説明しています。

コミュニケーション能力に自信がある人は、BtoCの営業に向いている傾向にあります。

BtoCのビジネスモデルは顧客が消費者であるため、購買意欲をくすぶるのは感情に働きかけることが多いためです。

また、BtoCの営業は多数の顧客の案件を抱えているためアグレッシブに動けるタフな人も向いています。

とはいっても、BtoB営業とは違い働き方に柔軟性が出にくいこともデメリットとして挙げられるため、転職先として足踏みしてしまう人もいるでしょう。

今回の記事では、BtoCの営業職を主軸に、向いている人の特徴やBtoB営業との違いなどについて触れていきます

転職先を探す前の情報材料として、ぜひ参考にしてください。

【BtoC営業に向いている人の特徴】営業スタイル

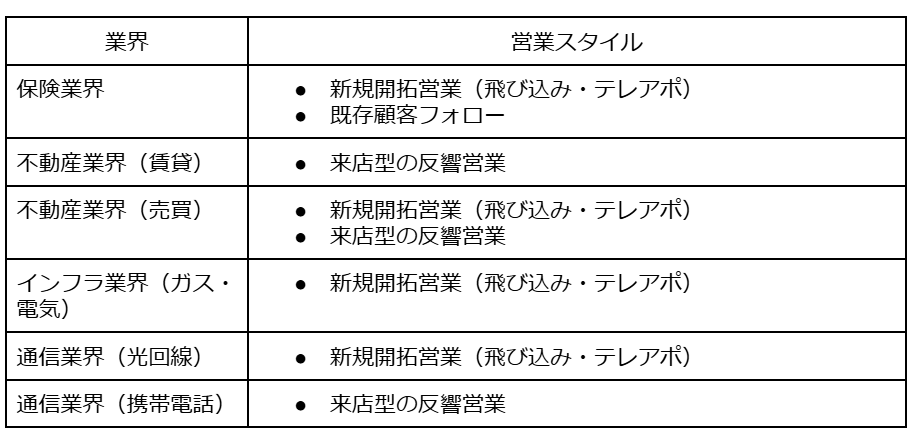

BtoCの営業スタイルは業界によって多少異なりますが、主に新規開拓営業と反響営業に分けられます。

新規開拓営業の場合、自社のサービスを契約してくれる個人宅に飛び込み訪問したりテレアポをしたりして、とにかく行動数が多いことが特徴です。

代表的な業種でいうと、ガス会社や通信事業者などがあげられます。

また、反響営業の場合はこちらから営業をかけることはなく、基本的に来店した顧客に対して提案をする営業スタイルです。

例えば不動産賃貸店舗や携帯ショップの窓口などが代表的です。

これから転職先を選ぶ人は、興味のある業界や自分に合った営業スタイルを優先して決めると良いでしょう。

ここからは、BtoC・BtoBそれぞれの営業スタイルの特徴と代表的な業界についてご紹介します。

まだキャリアビジョンが見つかっていない人も、これからご紹介することを参考にキャリアの選択肢を考えてみてください。

相手別

営業にはBtoBとBtoCがあると説明しましたが、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。

まとめるとこのようになります。

| BtoB | BtoC | |

| 顧客数 | 少ない | 多い |

| 意思決定者 | 企業の担当者(複数) | 購入者本人(個人) |

| 契約までの期間 | 長い | 短い |

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

BtoC営業(個人営業)

BtoCの営業が相手とするのは主に個人宅で、一家の主である父親・夫が中心です。

その他にも保険営業などは独身者が顧客である場合もあり、基本的には老若男女問わず対象となります。

そのため、BtoC営業に求められるのは相手の年齢や性別に合わせた提案をすることです。

ビジネスライクに伝えるだけでなく、相手のパーソナルな部分に寄り添った話し方を工夫したり、人間味ある対応が求められます。

営業スタイルは基本的に飛び込み訪問やテレアポなどの新規開拓か、来店型の反響営業に二分化されます。

行きたい業界や自分に合った営業スタイルで選ぶと良いでしょう。

BtoCがメインの業界

BtoCをメインとする業界は、基本的に生活に密着した商品やサービスを提供している業界に多く見られます。

保険などの金融業界、不動産業界、インフラ業界などが代表的です。

その他にも自動車業界や不動産業界なども、BtoCがメインです。

BtoB営業(法人営業)

BtoBは「Business to Business」の略であり、BtoB営業は自社の商品やサービスを法人に売り込む仕事です。

顧客である法人が自社サービスを導入することでいかに利益を上げられるかが営業のポイントです。

そのため、BtoC営業よりも高度なビジネススキルが求められます。

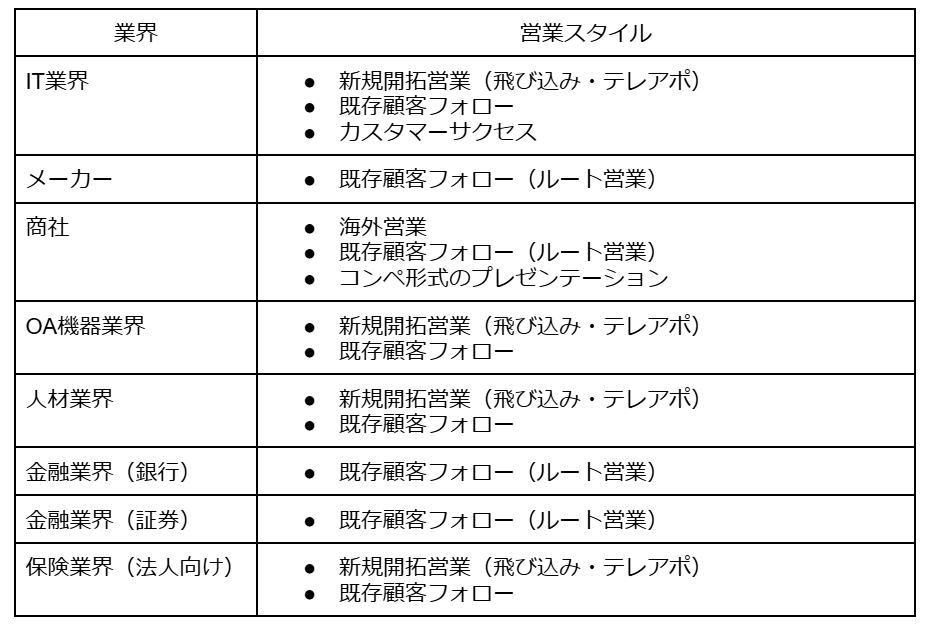

そんなBtoB営業のスタイルは主に3つに分けられます。

1.新規開拓のための営業

2.既存のクライアントへの営業(ルート営業)

3.ソリューション営業

BtoB営業の場合は、BtoCでは見られないルート営業やソリューション営業などのスタイルが多いのが特徴です。

営業としてのゴールは、自社サービスを使ってもらうことでクライアントの会社の利益を出してもらうということです。

たとえば、人材の営業なら採用の提案をすることで人手不足を解消し、売上を拡大することにつながります。

クラウドサービスなら業務生産性をアップして効率よく運営をしてもらうことができるでしょう。

クライアントには継続的に取引を続けてもらうことが必要なので、クライアントのニーズをヒアリングして、そのニーズを満たすような提案をするだけでなく、以前に購入してもらった商品やサービスのアフターフォローを行うのも、BtoB営業の重要な業務となります。

相手が法人の場合は、決裁者が複数いることも珍しくないですし、営業相手が決裁者であるとは限らないので、提案してから実際に契約に至るまでには、長い時間を要するのが一般的です。

辛抱強さが求められるのも、BtoB営業の特徴といえるでしょう。

BtoBがメインの業界

BtoB営業が活躍する業界はBtoCに比べて幅広く、BtoCも兼務していることがあります。

とくにメーカーの営業は部署によって消費者向けか法人向けかに分かれていることもあり、幅広い営業スキルを身につけることができます。

また、BtoCにはあまり見られない無形商材は、BtoBがメインの企業が多く見られます。

たとえば広告業界や情報システムやWebサービスを販売するIT業界などが代表的です。

その他にも多数の業界でBtoB営業が活躍しているので、業界と営業スタイルをチェックしてみましょう。

補足|BtoB/BtoC以外の業態も存在する

営業職としてはBtoBもしくはBtoCの2種類に分類されますが、近年ではCtoCやDtoCなどといったタイプのビジネスモデルも存在します。

CtoCは「customer to customer」の略で、フリマアプリなどで個人間でやりとりをするタイプのビジネスモデルです。

また、DtoCは「Direct to Consumer」の略で、メーカーが卸売業者を挟まずに直接消費者へ販売するモデルです。

これらの業態には営業が存在しません。

アプリなどIT化が進み、モノの流通経路が変わったり新しい販売手法が確立したことによって、このようなビジネスモデルが台頭してきたのです。

BtoBの営業もBtoCの営業も、こうした便利な流通ルートに負けないような提案力が求められるようになるでしょう。

手法別

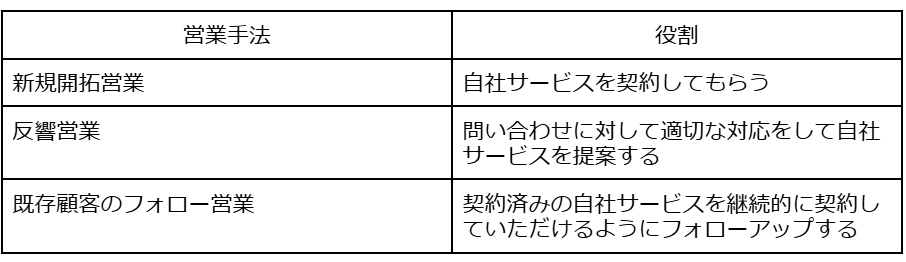

BtoC営業の営業スタイルは、業界や商材によって「新規開拓営業」「反響営業」の2つに分類されることがほとんどです。

そのほかにも、保険営業などは担当している顧客を定期的にフォローする既存営業などのスタイルも存在します。

それぞれの手法の役割は以下の通りです。

それぞれ役割が異なるため、営業の性格的な特徴によって向いているかどうかが左右されます。

行動派で数がこなせる怖いもの知らずの人は新規開拓営業が向いていますし、一人一人と長く付き合いたい人情派なタイプならフォロー営業が向いているでしょう。

商材別

営業の仕事は、扱う商材によって「有形商材営業」と「無形商材営業」にわけることもできます。

有形商材とは「カタチがあって、実物を直接見たり触ったりすることができる商品」のことで、自動車や家電、食品、日用品、医薬品などがあります。

一方、無形商材は「カタチのないもの・サービス」のことです。

代表的なものとして、情報システムサービスや広告、コンサル、人材などがあります。

主に情報や技術、知識などを扱います。

一般的に、個人向けの商材を扱うBtoCのほうが単価が安く、対法人で売るモノの規模が大きいBtoBのほうが単価が高い傾向があります。

ただし、一概にそうとはいえず、BtoCでも単価の高い家や車、金融商品などを購入する場合もあります。

BtoC営業は成果報酬が課されるケースが多く、トータルではtoB営業を上回ることもあるのです。

そして、決裁までの時間もBtoBに比べBtoCが比較的短い傾向があります。

そのため、近年ではBtoBをメインの営業とする企業が、市場を拡大するためにBtoCに参入するケースが増えています。

【toB・toC営業の向き不向き】それぞれの代表的な業界一覧

営業の仕事に興味をもっている転職活動者にとって、業界選びはとても大切です。

というのも、それぞれの業界には特有のビジネスモデルというものがあり、それによって、取り引き相手が法人なのか個人なのかも変わってくるからです。

もちろん取り引き相手が法人だけ、個人だけに限定されている業界は稀ですが、割合にはかなり偏りがあるので、「将来自分はBtoB営業とBtoC営業のどちらをやりたいのか」、「自分の特徴や性格はBtoB営業とBtoC営業のどちらに向いているのか」ということを十分に考慮したうえで、志望する企業を選ぶようにしなければなりません。

では、BtoBがメインの業界、BtoCがメインの業界にはどのようなものがあるのでしょうか。

詳しく見ていくことにしましょう。

BtoBがメインの業界

無形商材を扱う業界には、BtoBがメインの企業が多く見られます。

たとえば広告業界では企業のためのCMは作っても、個人のCMを作ることはまずありません。

また、情報システムやWebサービスを販売するIT業界や企業同士の仲介を行う商社業界などもBtoBがメインです。

BtoCがメインの業界

BtoCをメインとする業界は、基本的に生活に密着した商品やサービスを提供している業界に多く見られます。

銀行や保険などの金融業界、食品業界や医薬品業界などが代表的です。

自動車業界や不動産業界なども、BtoCがメインです。

BtoBとBtoCの営業の仕事の違い

BtoBとBtoCは、相手先や購入までのプロセスが大きく異なります。

具体的には次の4つに差があることを念頭においておいて下さい。

・決裁者が違う

・購入までの判断基準が違う

・購入に至るまでの時間が違う

・購買単価が違う

これら4つの違いについて、以下で具体的に解説します。

決裁者が違う

まず、BtoB営業の対峙する決裁者は、経営者や役員であることが大半です。

その会社の舵取りをしている人と思っておけば良いでしょう。

その他にも、商品が専門分野なのであれば、それに通ずる専門部署の長が決裁者であることも多いでしょう。

たとえば、人材採用の提案であれば人事部長、ITサービスの提案であればシステム部長などが決裁者にあたることもあります。

逆に、BtoC営業が対峙する決裁者は各家庭や個人です。

たとえば、電気やガスの契約に関する決裁者は妻、保険契約に関する決裁者は夫などです。

どちらの対応の方が難しいなどといったことはありませんが、BtoC営業の方が各個人のタイプを掴むのが難しいでしょう。

法人の場合は「この業界の社長さんはこういう傾向にある」とある程度傾向が見えてきますが、個人だと100人いたら100通りのタイプがあるので、タイプを掴むまでに慣れが必要でしょう。

購入までの判断基準が違う

BtoCの場合は個人の購買意欲によって購入が決まりますが、BtoBの場合は購買意欲よりも「利益になるかどうか」というシビアな判断をする方が大半です。

「営業さんが良い人だから買う」といった個人の感情や価値観に左右されることはあまりなく、純粋にメリット・デメリットを考えて購買を決定します。

そのため、法人営業の方が論理的思考を持って提案する必要があります

購入までにかかる時間が違う

BtoCの方が、BtoBに比べると検討から購入決定までの時間が短い傾向にあります。

法人顧客の場合は会社の稟議が通って契約に至るまでに、担当者〜上長〜決裁者とステップを踏む必要がありますが、個人顧客は本人の意思や感情によって即決できるためです。

BtoB営業は各ステップを踏むごとに戦略的に動く必要がありますが、BtoCの場合は即決できるためその時の相手の感情に訴求するような伝え方が成約の鍵となります。

購買単価が違う

BtoC営業が扱う商材の単価は、BtoB営業に比べると安価な傾向にあります。

なぜなら、持っている予算が法人と個人とでは異なるためです。

法人の場合は一つの商材を導入するにも数百万円〜数千万円の予算を持っていることがあり、個人の場合は数千円〜が相場です。

不動産などの場合は別ですが、基本的には低単価の商材を多数販売することで利益を立てるビジネスモデルがBtoCの特徴です。

例えば、BtoC営業が提案する代表的な商材は以下です。

- 電気の切り替え

- ガスの切り替え

- ウォーターサーバーの導入

- 保険

- 自動車

- 携帯電話

BtoB・BtoC営業に向いている人の特徴

同じ営業職でもBtoBかBtoCで扱う商材や仕事のスタイルが大きく異なってくるのです。

当然、求められる能力や人物像も異なってきます。

どちらかで成績を思うようにあげられなかった人が、転職をして異なる営業スタイルにチャレンジしたら成績がぐんと伸びたというケースもよく見受けられます。

実際に、それぞれの営業に適性のある人物の特徴をまとめてみました。

転職や就職で営業形態に悩まれている方はぜひご一読ください。

BtoBに向いている人

BtoB営業は対法人の営業となるために、BtoC営業よりもビジネスの色合いが強くなります。

まず、相手が企業の担当者になるために、決裁者の顔が見えないまま商談を成立させるのです。

また、成約した後も顧客とお得意様として関係を継続していくパターンが多くなります。

成約した後も顧客と良好な関係を築くことが重要視され、見えない決裁者や中間業者の立場も考えて業務を進めていかなければならない、多方面への配慮が必要とされるBtoB営業に適性があるのはいったいどのような人でしょうか。

論理的に話せる人

BtoB営業では、顧客である企業にどのようなメリットがあるのかを論理的に説明する必要があります。

そのため、商品やサービスのメリットを簡潔にわかりやすく伝えるだけでなく、企業からの質問にも的確に答えられる、論理的な思考力に基づいた会話力が必須となります。

課題に対して的確な解決策を見つけ、要点をまとめ相手が飽きないように工夫しながら伝えるプレゼンテーション力がある人もBtoB営業に適性があると言えるでしょう。

責任感の強い人

BtoB営業には不確定なことを安易に言い切らずに確認を取るなど、責任感のある対応が求められます。

利益を追求する企業のパートナーになるのですから、担当者が苦手な人間でも、面倒な要求があっても誠心誠意取り組まなければなりません。

ルート営業が多いBtoB営業では、いいかげんな対応が続き信頼を損なえば、競合他社に乗り換えられてしまうおそれがあります。

常日頃から責任感のある対応を心がけ信頼感を持ってもらい、ビジネスパートナーとして今後も取引を続けてもらうことが何より重要です。

BtoCに向いている人

BtoC営業に向いている人物像はBtoB営業の人物像とは少し異なります。

なぜなら、相手が個人の場合、論理的に話すことが購買につながる場合もあれば、感情に訴えることが購買につながることもあるからです。

そのためには、論理的思考能力だけでなく、相手の懐にうまく入るためのスキルや素質が求められます。

顧客との信頼関係を築き「この人からなら買いたい」と思わせるためには、論理的思考力に加えて、いったいどのような能力が求められるのでしょうか。

臨機応変に対応できる人

先ほど述べたように、どのようなアプローチをすれば良いかは個人で異なります。

そのために、相手によって臨機応変に対応を変えられるなど柔軟な思考や行動力がBtoC営業に求められるのです。

成果をあげられる人は顧客が喜ぶ言葉をかける、きめ細やかな気配りをするなど相手に合わせてプラスαのサービスを与えられる人です。

経験などからどうアプローチをすれば良いか判断し、購買につながるように動ける人は向いていると言えるでしょう。

人当たりがいい人

社交的で人当たりの良い人は売れる営業になります。

人に対して柔らかい印象を与え、警戒心を解くのが上手な人は相手の懐に入り込むスキルに長けているのです。

顧客との距離を縮めれば、その場の空気で購買につながることもありますし、信頼関係が構築されれば顧客から新たなお客様を紹介されることもあります。

人当たりが良いと感じられるためには、自分の要望を通そうとするのではなく、まず相手に興味を持つことが大切です。

お客様に寄り添おうとする態度が、自然と相手に安心感を与えるでしょう。

人見知りが少ない人

BtoCの営業の場合、対応する顧客のタイプは数百通りあると思って良いでしょう。

購入の意思決定に優柔不断な人もいれば、すぐに決めたいというせっかちな人もいます。

さらに、年齢も性別も家族構成もバラバラで、タイプによって細かなニーズが異なります。

そのため、どんな人でもすぐに打ち解けられるような性格の方や、少し癖のあるお客様でも臆することなく接することができる人は、BtoC営業として十分に活躍できるでしょう。

肉体的にタフな人

BtoCの営業はBtoB営業に比べると、訪問することが多い傾向にあります。

新規開拓で飛び込み営業をする場合は、担当するエリアを1日100件歩いて回るなどもあるため、体力を要します。

また、商談の際はお客様の予定に合わせて夜遅い時間や休日出勤なども考えられます。

全ての業種がそうとは限りませんが、不規則な生活スタイルになることも少なくありませんので、フィジカル面で自信がある人の方が向いていると言えるでしょう。

【BtoC営業に向いている人の特徴】メリットとデメリット

ここまで見てきてもわかるように、営業職といってもBtoCとBtoBでは営業手法が大きく違ってきます。

転職先として営業職を候補に入れている人は、それぞれの違いや向き不向きをしっかりと把握した上で転職先選びをする必要があります。

また、BtoBとBtoCにはそれぞれメリットやデメリットが存在するので、これらについても把握しておいた方が良いでしょう。

ここでは、それぞれの各業態の営業職のメリット・デメリットについて詳しく見ていきます。

toCのメリット・デメリット

自分が将来進みたいと考えている業界が、主にBtoCをメインとしたビジネスモデルであった場合、営業職で働くことによって、どのようなメリットやデメリットがあるのかというのは、非常に気になる部分でしょう。

ここからは、個人消費者を相手にした営業のメリット・デメリットを見ていくことにしましょう。

メリット

BtoC営業と仕事をする上でメリットとしては

・消費者の反応をダイレクトに感じることができる

・短い時間で成果を出すことができる

・リスク管理が比較的容易である

といったことがあります。

消費者の顔が見える

法人営業の場合は、営業をかける相手と、実際に契約の意思を決定する決裁者が異なるケースがほとんどなので、営業自体がうまく進んでも、それが実際に契約につながるかどうかは、なかなか判断ができません。

しかし、個人消費者が相手のBtoC営業であれば、購買者と決裁者が同じなので、相手の顔を直接見てコミュニケーションをとりながら、商談を進めることができます。

売上につながった喜びも、ダイレクトに感じることができるでしょう。

成果が見えやすい

BtoCのビジネスモデルの場合、お客様へ初回接触をしてから受注に至るまでのスピードが速いです。

初めて訪問した顧客がすぐに契約書にサインしてくれることも、当たり前のように存在します。

営業マンの話を聞いて「よさそうな商品だな」と感じたら、その場で購入を即決するということも十分にあり得るわけです。

そのため、何週間もかけてプランニングするBtoB営業とは違って1日1日の成果が見えやすいのがメリットです。

また、BtoC営業で扱う商材は、比較的単価の安いものが多いため、契約の件数をいかに多く獲得するかが重要になります。

とくに新規開拓営業では成果が目に見えやすく、それが仕事のやりがいにもつながります。

行動量に応じて成果が左右されるといっても過言ではありませんので、フットワークが軽く行動派の人に向いていると言えるでしょう。

リスク管理の責任は少ない

商品を販売した相手が、なんらかの理由により代金を払えなくなってしまい、売掛金などの回収ができなくなってしまうリスクは、BtoB営業同様にBtoC営業にも存在します。

しかし、契約1件あたりの単価が大きいBtoB営業に比べれば、BtoC営業の単価は安いことがほとんどなので、万が一代金の回収ができなくなってしまったとしても、それが経営に与える影響というのは限定的です。

リスク管理の責任を問われて、大きなペナルティを受けるということもまずありません。

デメリット

次に、BtoC営業の仕事をする上でのデメリットを紹介します。

主なデメリットとしては

・顧客のニーズを理解することが難しい

・営業場所がWeb上へと変化していく

と考えられる といったことが考えられます。

顧客のニーズが把握しづらい

BtoCの場合は、営業の対象となる個人消費者の数が法人に比べて段違いに多いことがメリット。

しかし一方で、多種多様な消費者のニーズを探るのが難しいことはデメリットにもつながってしまいます。

営業の仕事の基本は「相手のニーズを汲み取って、そのニーズを満足させるような商品・サービスを提案すること」なので、成果を出すためには、個人一人ひとりのニーズを正確に理解する必要があります。

逆にこれができるようになれば、たくさんの成果を出せるようになるため、柔軟性のある考え方を養うことで仕事が楽しくなるでしょう。

対面営業は減っていく

従来は、商品を購入する際は対面販売が一般的でした。

しかし、インターネットが普及したことで、消費者はECサイトやWebサービスを利用して商品やサービスを購入するようになってきたため、そこに営業マンが介在することが難しくなってきています。

とくに2019年のコロナ禍以降はオンラインで製品・サービスを探す消費者が急増しており、それに伴って営業人材を抱えない企業も増えてきました。

従来から営業スタイルの変わらない不動産や自動車、金融商品など単価の高い商品・サービスについてはまだ対面販売で購入する人が多いですが、比較的単価の安い商品については、たとえば動画やブログ、アプリといった媒体を上手に利用することが、今後重要になってくるでしょう。

休みが平日であることが多い

BtoC営業が相手とするのは個人顧客であるため、商談は顧客のスケジュールに合わせて設定する必要があります。

国民の多くが土日祝休みであるため、それに合わせて土日を中心に商談を入れるのがBtoC営業の基本です。

在宅率の高い夕方以降が営業のチャンスでもありますが、時間をとって商談をするには土日を有効活用するのが営業成績を上げるポイントとも言えます。

そのため、基本的にBtoC営業の休日は平日です。

家族や友人の予定に合わせて土日に休みたいという人にとってはデメリットと言えるでしょう。

また、仮に土日休みでもクレームがあれば出向かなければならないこともあるため、休日出勤を余儀なくされるケースも覚悟しなければなりません。

toBのメリット・デメリット

法人営業の特徴は、新規開拓営業に比べてルート営業が多いこと、そして、一回の取り引きの規模が大きいことなどが挙げられます。

また、契約を結ぶまでに比較的長い時間を要することが多いのも、法人営業の特徴といえるでしょう。

このような特徴から、法人営業には、次のようなメリット・デメリットが生じやすくなります。

メリット

法人営業ならではのメリットとしては

・取引先が安定している

・個人営業に比べると年収がいい場合が多い

・顧客のニーズが明確になっている

といったものがあります。

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

経営が安定している

BtoBのビジネスモデルの場合、新規開拓営業で利益を取るよりも、既存顧客から継続的に報酬をいただくことが大半です。

そのため、安定したキャッシュフローのもと経営をしやすい傾向にあります。

また、ほとんどの取り引き先とは、長い期間にわたって安定した関係が続いているので、売掛金の回収リスクなども小さくなります。

さらに、BtoBの方が商材の単価が高い傾向にあります。

安定したキャッシュを抱えつつ、新規で大型受注をすればさらなる利益を追求することができます。

BtoC営業よりも年収が高い傾向

一般的には、BtoC営業よりもBtoB営業のほうが平均年収が高い傾向にあります。

業種にもよりけりですが、数十万円程度高いと言われています。

この理由としては3つあります。

一つ目が、1件あたりの取り引きの規模が大きいため、報酬もそれに応じて大きくなること。

二つ目が、BtoB企業のほうが大企業の割合が大きいこと。

そして三つ目が情報や技術など原価の低い無形商材を扱うことが多いことにより、収益性が高いことです。

ただし、BtoC営業でも不動産営業や保険営業などはインセンティブが高い傾向にあるため、成果報酬の額によってはBtoC営業のほうが年収が高くなることがあります。

休日が安定している

BtoB営業は法人が顧客であるため、先方の休みに合わせて自社も休みであることが多いです。

日本のほとんどの企業の休業日は土日祝なので、BtoBのビジネスモデルをとる企業も土日に休みを取りやすい傾向があります。

一方、BtoC営業だと相手が仕事をしていない時間に合わせる傾向があるので、必然的に個人の在宅率の高い土日に勤務にあたるケースが多くなります。

不動産の営業も、休みが火曜日と水曜日のケースがほとんどです。

土日にまとめて休みを取りたいか、人の少ない平日に休みを取りたいかも営業の形態を選ぶうえでの判断材料となるでしょう。

顧客のニーズが把握しやすい

法人の場合、個人顧客に比べるとニーズが明確であることも、BtoB営業のメリットのひとつでしょう。

個人の消費者が商品やサービスを購入する理由はさまざまであり、「便利だから」「値段が安かったから」という人もいれば「何となく興味本位で」という人もいます。

逆に法人の場合は、自社が扱うサービスに対応する部署が取引相手です。

どの企業も共通するニーズがあることが多いので、商談前の仮説やヒアリング内容の準備がしやすい傾向にあります。

もちろん、企業によって細かいニーズはありますが、どの企業もゴールは「そのサービスを使って業績アップにつながるか」ということが目的です。

そのニーズを満たすような提案をすることが重要になってきます。

デメリット

BtoB営業のデメリットとしては

・リスク管理が難しく失敗すると大きな責任となる

・クライアントの数が限られている

といったことが挙げられます。

これらについて、次で詳しく見ていきましょう。

リスク管理の責任が大きい

BtoB営業は、BtoC営業に比べて商材の単価も高く、契約1件あたりの取引金額が非常に大きくなります。

これは「大きな仕事ができる」「高収入が期待できる」といったメリットにもつながるわけですが、一方で問題が起これば、大きなリスクにもなるということを意味します。

たとえば、億単位の契約をした企業の経営が悪化して売掛金が回収できなくなってしまえば、会社に対して大きな損害を与えることになるわけで、責任も非常に大きなものとなってしまうでしょう。

顧客数が有限

BtoCの場合、大まかにいうと日本国内の消費人口およそ1億人が対象顧客です。

一方で、BtoB営業が対峙する法人の数は国内に200万〜250万社ほどしかありません。

しかも一般的に取引相手となるのは、そのサービスを欲するであろう特定の業界の企業だけですから、実際には限られたパイを巡って、非常に激しい競争が行われていることになります。

さらに、競合他社も多い傾向にあります。

特にOA機器やITサービス、人材などは競合他社の提案と比較して検討されることも多く、提案内容に負けてしまうことも想定できます。

ただでさえ少ない法人数の中からせっかく良縁に恵まれても、他社に取られてしまうリスクがあるので、その影響は非常に大きなものになるといわざるを得ません。

まとめ

今回の記事では、BtoCの営業に焦点を当てて業態の特徴や営業スタイルについてご紹介しました。

この記事を読んで、少しは向いている人・向いていない人の傾向を把握できたことでしょう。

繰り返しのご紹介になりますが、コミュニケーション能力が高く人当たりの良い人はBtoC営業に向いています。

「人間的に苦手なタイプがいない」「どんな性格の人にも合わせられる」といった強みのある人は、ぜひBtoC営業に挑戦してみてください。

営業としての成果が見えやすく、消費者の声を直接聞くことができるBtoC営業は、長く続けていると大きなやりがいを得られるはずです。

話題沸騰中の人気診断ツール

今の仕事、本当にあなたに合っていますか?

転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!