第二新卒が一年未満で退職する6つのリスク|再離職や転職成功のポイント

はじめに

第二新卒として一年未満で転職を考える方は、「早すぎる退職は不利ではないか」と不安を抱くことが多いでしょう。

確かに、短期離職にはリスクもありますが、状況によってはむしろプラスに働くケースも存在します。

重要なのは、なぜ退職を決意したのかを整理し、次に進むための対策を講じることです。

本記事では、一年未満での転職が生じる背景やリスク・メリット、企業側からの印象、そして転職活動を成功に導くための具体的なポイントについて詳しく解説します。

一年未満で転職する第二新卒者の傾向

第二新卒者のなかでも一年未満で転職を検討する人には、いくつか共通した傾向が見られます。

ここでは、自己理解と今後の転職活動に役立てるヒントとなる、一年未満で転職する第二新卒者の傾向を紹介します。

就職そのものを目的としていた

就職活動時に「とにかく内定を取ること」を第一目標にしていた場合、就職後にミスマッチを感じやすくなります。

内定獲得をゴールに据えていた結果、企業研究や業界理解が浅くなりやすく、実際に働き始めてから「思っていたのと違う」というギャップに直面しやすい傾向があります。

とくに、仕事内容や職場環境への理解不足が早期離職につながるケースが多いといえます。

就職後の自分をイメージできていない

入社後の働き方やキャリアパスを具体的に想像できていなかった場合、実際の業務との間にギャップが生まれやすくなります。

たとえば「営業職に配属されたものの、自分には合わないと感じた」といったケースが代表例です。

キャリアビジョンを描かずに就職すると、やりがいを見いだせず早期に転職を考え始めることになりやすい傾向が見受けられます。

残業・休日出勤に疑問を感じている

入社前に想定していた働き方と、実際の労働環境に大きな差があった場合、早期転職を考える要因となりやすいでしょう。

とくに、残業時間の多さや休日出勤の頻度が想像以上だった場合に、ライフワークバランスへの不満が高まりやすくなります。

現実とのギャップに強いストレスを感じ、将来を見据えた転職を検討するケースが多くなっています。

ノルマがある環境に馴染めない

営業職や販売職など、明確なノルマが課せられる職場では、プレッシャーの強さに悩む第二新卒者も少なくありません。

とくに、数字に追われる環境に対する耐性が十分でない場合、自信を失いやすく、精神的な負担が重なって早期退職を選択する流れにつながります。

ノルマに対する適応力の有無は、職場定着に大きく影響する要素といえます。

人間関係の構築が得意ではない

新卒で入社した職場において、良好な人間関係を築けなかった場合も、早期転職の動機となることがあります。

とくに、上司や先輩とのコミュニケーションがうまくいかないと、業務そのものにも支障をきたしやすくなります。

人間関係のストレスは想像以上に大きく、耐えきれなくなって転職を決意するパターンも珍しくありません。

第二新卒者が一年未満で転職するリスク

第二新卒者が一年未満で転職する場合、転職市場において不利に働く要素がいくつか存在します。

ここでは、とくに注意したいリスクを整理して紹介します。

前職でのスキルが習得できていない

前職で十分なスキルを身につける前に退職してしまうと、転職市場での評価が低くなりやすいです。

企業側は「実務経験による成長」を期待するため、経験が浅いと即戦力として見なされづらくなります。

このため、転職活動では「短期間でも得た学び」を明確に伝える必要があります。

面接における発言の説得力が不足する

職歴が短いと、転職理由や志望動機に説得力を持たせることが難しくなります。

面接官に「またすぐ辞めるのでは」と不安を抱かせるリスクがあるため、発言内容の一貫性や論理性を重視しましょう。

- 転職理由を前向きにまとめる

- 短期間で得たスキル・成果を伝える

- 次の職場への適応意欲を強調する

自身の考えを整理し、納得感のあるストーリーを構築することが重要です。

退職理由が感情的になりがち

一年未満での退職は、どうしても感情面に基づく理由になりやすい傾向があります。

例えば「上司が合わなかった」「想像と違った」などをストレートに伝えると、責任感や忍耐力の不足と受け取られるおそれがあります。

例えば、「上司と合わなかった」場合は、「新たな環境で成長できる職場を求めた」、「仕事がきつかった」場合は自身の適性を生かせる分野に挑戦したい」というように感情的な表現を避け、前向きな動機に言い換える工夫が必要です。

無職期間の長期化により転職が困難になる

退職後すぐに次の就職先が決まらない場合、無職期間が長引くリスクがあります。

無職期間が長くなると、企業側は「なぜ空白期間が生じたのか」と不信感を抱きやすくなります。

退職を決意した場合は、速やかに転職活動を始めることが重要です。

新卒と比べて選択肢が少ない

第二新卒は「ポテンシャル採用枠」ではありますが、1年未満での離職者に対する求人の幅は新卒より狭くなりやすいでしょう。

とくに、大手企業や人気業種は「短期離職」に慎重な傾向があります。

このため、応募先企業の選定や対策にはより一層注意が必要です。

早期での離職を疑われる

一年未満での退職歴があると、次の転職でも「またすぐ辞めるのでは」と疑われやすくなります。

採用側のリスク回避思考が働き、選考通過率が下がるリスクも否定できません。

信頼感を得るためには、安易な理由で転職した印象を与えないよう工夫が必要です。

第二新卒者が一年未満で転職するメリット

第二新卒が一年未満で転職することには、リスクだけでなく確かなメリットも存在します。

ここでは主なメリットを紹介しながら、それぞれの活かし方についても解説していきます。

失敗を経験にできる

一年未満での転職は、社会人経験の浅さから生じた失敗を早期にリカバリーするチャンスになります。

短期間での離職をネガティブに捉えるのではなく、改善点を自己分析して次のキャリアに反映させる意識が重要です。

- なぜミスマッチが起きたかを振り返る

- 新しい職場に求める条件を明確化する

- 自己成長のための具体的な行動を整理する

上記を整理することで、面接時にも「反省と改善への行動力」をアピールできるようになります。

転職理由を前向きなストーリーに変えることで、採用担当者からの評価も高められます。

熱意・やる気を評価されやすい

第二新卒は社会人経験が浅い分、ポテンシャルや意欲を重視してもらえるケースが多いでしょう。

とくに一年未満で転職を決断した背景に「成長したい」「もっと活躍できる環境に身を置きたい」といった前向きな意志がある場合、熱意ややる気を強くアピールできます。

- 転職先で達成したい目標を明確にする

- 短期間でも学んだことを具体的に示す

- 自発的な行動や工夫を交えながら話す

志望動機や面接回答を工夫すれば、単なる「短期離職者」ではなく「行動力のある人材」として見てもらえる可能性が高まります。

意欲と行動の具体例を交えて伝える姿勢が、採用成功へとつながるでしょう。

中途採用と比べてハードルが低い

第二新卒は、一般的な中途採用と比較すると求められるスキルや経験のハードルが低めに設定されている傾向があります。

企業側も「これから育成できる人材」として受け入れる前提で採用するため、即戦力よりもポテンシャルや柔軟性を重視するケースが多いでしょう。

- 社会人基礎力(報告・連絡・相談など)を備えている

- 前向きな成長意欲がある

- 企業文化や価値観に早くなじもうとする姿勢がある

基礎的な部分が評価されやすいため、多少スキル不足や経験値に自信がない場合でも転職活動を有利に進められます。

「短期間であっても社会人経験がある」という強みを武器に、積極的なアピールを心がけましょう。

未経験者歓迎の仕事に採用されやすい

第二新卒者は、未経験職種や異業種への転職においても採用されやすい特徴があります。

社会人経験を持ちながらも柔軟な吸収力が期待できるため、企業側も一から教育する前提で採用しやすいためです。

- 営業職

- 販売・接客職

- 事務職

- ITエンジニア(ポテンシャル採用)

上記のポジションでは、スキルよりも「成長意欲」「チャレンジ精神」「前向きな姿勢」が評価される傾向が強くなります。

履歴書や面接では、具体的に「なぜこの業界・職種に挑戦したいのか」「どのような努力をしているのか」を明確に伝えると説得力が高まるでしょう。

好条件の職場に勤務できる

第二新卒者として一年未満で転職する場合でも、条件の良い職場に出会えるチャンスは十分にあります。

若さやポテンシャルに注目する企業が多く、育成枠として待遇面を整えた求人も見受けられるためです。

- 年間休日120日以上

- 残業月10時間以下

- リモートワーク導入

- 教育体制や研修制度が充実

こうした求人は早期退職者向けにも門戸が開かれており、前職での経験をポジティブに活かす姿勢を見せることで、選考でも好印象を得られる可能性が高まります。

転職エージェントのサポートを受ければ、非公開求人を含めた選択肢も広がりやすいでしょう。

仕事の選択肢が広がる

第二新卒者として一年未満で転職を検討する場合でも、むしろ選べる仕事の幅が広がるケースが少なくありません。

新卒入社直後には気付かなかった自分の適性や、興味のある分野に目を向けるきっかけとなるからです。

早期離職を経た経験を前向きに整理し「どのような環境で力を発揮できるか」「何を重視して働きたいか」を明確にできれば、自分に合った職場に出会える可能性は高まります。

選択肢を広く持ちつつ、自分の希望条件を優先した転職活動を心がけましょう。

複数の会社での勤務経験を身につけられる

一年未満での転職を経験することにより、若いうちから複数の企業文化や業務スタイルに触れられる点は大きなメリットです。

早期の段階で異なる環境を経験することで、柔軟な対応力や多角的な視点を養えるでしょう。

とくに成長企業やベンチャーなど、スピード感のある組織を経験すると、若いうちから自ら考え行動する習慣が身につきやすくなります。

複数社を経験したことをポジティブに捉え、転職活動でも「環境適応力」や「自己成長力」としてアピールするのが効果的です。

企業から見る第二新卒のイメージ・印象

第二新卒に対する企業の見方は、一般的な中途採用者とは異なる側面もあります。

ここでは、企業が第二新卒に求める人物像や、転職市場における評価について詳しく見ていきましょう。

どんな人物が求められるか

企業が第二新卒に対して期待するのは、若さに加えて、社会人としての基礎をすでに身につけている点です。

入社後の教育コストを抑えつつ、素直に成長できる人材が重宝されます。

- 基本的なビジネスマナーが備わっている

- 素直に学ぶ姿勢を持っている

- 前向きに環境変化に対応できる

- 目標意識が明確で努力を惜しまない

新卒採用とは異なり、すでに社会人経験を持っているため、即戦力とまではいかずとも基本業務に早く馴染める点を企業は重視しています。

自ら成長意欲をアピールすることが、選考での評価アップにつながるでしょう。

転職市場での評価

第二新卒は、転職市場において「伸びしろに期待できる若手層」として一定の需要があります。

社会人経験が浅いために即戦力を求めるポジションでは不利になることもありますが、ポテンシャル採用枠ではむしろ有利な立場に立てます。

- 業界・職種未経験でも挑戦意欲が高い

- 前職で基本的なビジネススキルを習得している

- 年齢が若く、柔軟性が高い

とくに人材不足に悩む業界や、若手の育成を重視する企業では、第二新卒を積極的に採用する傾向が強まっています。

自分の強みや転職理由を整理し、成長意欲をしっかり伝えることが、内定への近道となるでしょう。

一年未満で転職後の再離職について

第二新卒として転職した後、再び早期離職する可能性について気になる方も多いでしょう。

ここでは、再離職によるリスクとメリットの両面を整理して紹介します。

第二新卒として転職した後に再度早期退職するリスク

再離職を繰り返すと、転職市場において「定着しにくい人材」と見なされるリスクが高まります。

企業側は採用・育成にコストをかけるため、短期離職が続く候補者に対しては慎重な対応を取る傾向があります。

採用担当者にマイナス印象を与えないためには、離職理由をポジティブに整理し、スキルや意欲を具体的に伝える準備が必要です。

安易な再離職を繰り返さないよう、次の転職先選びでは慎重な情報収集と自己分析が欠かせません。

第二新卒として転職した後に再度早期退職するメリット

一方で、環境を変えることで自分に合った働き方やキャリアを早期に見つけられるというメリットも存在します。

合わない職場に無理して長くとどまるよりも、早期決断がプラスに働くケースもあるのです。

ただし、何度も短期離職を繰り返すと市場価値に影響が出るため、転職のたびに「どのように成長したいか」という明確なビジョンを持つことが重要です。

次のステップでは、慎重に職場選びを進める意識が求められます。

第二新卒者が一年未満で転職する際のポイント

一年未満での転職には特有のリスクが伴いますが、事前の準備を丁寧に行えば成功につなげることが可能です。

ここでは、転職活動を進めるうえで押さえておきたいポイントを4つ紹介します。

自己分析と市場調査を徹底する

転職理由を明確にし、次の職場でどのようなキャリアを築きたいかを言語化することが大切です。

自分に合った職種・業界を見つけるため、自己分析とあわせて市場調査も徹底しましょう。

自己分析とは、強み・弱み、仕事観、キャリアビジョンを整理すること、市場調査は興味のある業界の動向、求人情報、求められるスキルを確認することです。

漠然とした不満だけで転職先を選ぶと再びミスマッチが起こる可能性が高まります。

現職で得た経験や学びを客観視し、それを次の職場でどう活かせるかを考えたうえで選択肢を広げましょう。

面接対策を実施する

面接では「なぜ一年未満で辞めたのか」が必ず問われます。

ネガティブな印象を与えないためには、事前に回答内容を整理し、成長意欲や学びを強調する表現にブラッシュアップしておきましょう。

離職理由の整理では「現職ではできない目標があり挑戦を決意した」など前向きに伝えてみましょう。また、強みのアピールではどのようなスキルや姿勢が次の職場で活かせるかを明確にする、キャリアプランの提示では中長期的なビジョンを描き、計画性をアピールすることが重要です。

とくに短期間での退職理由をポジティブに表現できるかどうかが合否に直結します。

模擬面接なども活用して、説得力のある受け答えを練習しましょう。

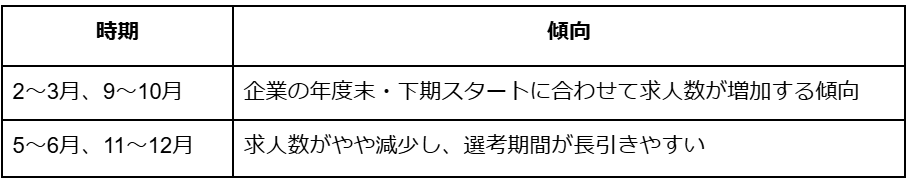

転職に有利な時期・不利な時期を把握する

転職市場には時期による波があります。

年間を通じて求人数が増減するため、計画的に動くことが重要です。

<転職市場の傾向>

求人数が増えるタイミングを狙えば選択肢が広がり、自分に合う企業を見つけやすくなります。

とくに第二新卒向けの求人は、定期的な増減を見越して早めに動き始めることがカギとなるでしょう。

転職エージェントのサポートを受ける

第二新卒者向けに特化した転職エージェントを利用すると、効率的に転職活動を進められます。

履歴書や職務経歴書の添削、面接対策、求人紹介など、幅広い支援を受けることが可能です。

一人での転職活動に不安を感じる場合には、プロのアドバイスを活用し、成功率を高めましょう。

一年未満で転職する第二新卒者向け就活対策

一年未満で転職を検討する第二新卒者は、戦略的な準備が成功の鍵を握ります。

ここでは転職活動を進めるうえで押さえておくべきポイントを、実践的な視点でまとめました。

転職成功のポイント・コツ

短期間での転職活動を成功させるには、自分の強みを明確に伝えることが重要です。

単なる退職理由の説明ではなく「なぜ次の職場で活躍できるのか」を論理的に語る準備が求められます。

転職成功のためのコツとして3つ挙げられます。

- 強みの整理で前職に得たスキルや姿勢を具体的に棚卸する

- 成長意欲のアピールで新しい環境で吸収したい知識や技術について言及する

- 転職理由の前向き表現でポジティブな未来志向で転職動機を説明することです。

転職成功のためのコツ>第二新卒はポテンシャル採用の色が濃いため、スキル不足を恐れる必要はありません。

今後どのように成長したいかを、言葉にして伝えることが重要です。

面接での退職理由の答え方

面接で必ず聞かれる「なぜ1年未満で退職したのか」という問いには、ネガティブな印象を与えない回答が必須です。

感情的な表現や現職批判は避け、あくまで前向きなキャリア志向を強調しましょう。

「自分の成長を重視し、より適した環境を探している」など建設的に伝えるというようなポジティブ表現、「短期間ながら学べたことも多かった」とポジティブな一言を添える現職への感謝、次のステージで挑戦したい分野や目標を具体的に述べるというような今後の展望を述べていきましょう。

責任感や計画性を感じさせる伝え方を意識することで、短期離職のマイナスイメージを最小限に抑えられます。

履歴書や職務経歴書の書き方・例文

履歴書や職務経歴書では、職歴が短期間でも内容を充実させることが重要です。

業務で得たスキルや意識して取り組んだ姿勢を丁寧に記載し、即戦力としての期待感を高めましょう。

担当業務や達成した成果をできるだけ数値で示す実績の具体化や業務に取り組むうえで、心がけた姿勢やスキルアップの努力を書く成長意欲のアピール、今後目指すキャリアと転職先でどう貢献したいかを明記するキャリアビジョンの提示が大切になってきます。

営業アシスタント業務に従事し、顧客対応や資料作成を担当。

短期間ながら業務改善提案に取り組み、事務処理時間の15%短縮に貢献しました。

自己PRの書き方・例文

自己PRでは「ポテンシャル」と「成長意欲」、「貢献意欲」を打ち出すことが鉄則です。

現時点の実績よりも、次の職場でどのように役立つ人材になりたいかを明確に示しましょう。

現職では未経験ながら営業事務に携わり、短期間で業務を習得しました。

今後はさらに業務効率化や顧客対応力を高め、御社の組織力向上に貢献したいと考えています。

一年未満での転職でも不利にならない職種

「一年未満での転職は不利ではないか」と不安に思う第二新卒者も多いでしょう。

しかし、職種によっては早期離職が大きなマイナスになりにくいケースもあります。

ここでは、一年未満での転職でも不利になりにくい職種を紹介します。

営業職

営業職は未経験歓迎の求人が豊富にあり、一年未満での転職でも採用されやすい傾向があります。

企業は営業実績よりも、コミュニケーション力や主体性を重視するため、短期間であっても積極的な姿勢をアピールできれば評価されやすいでしょう。

実績よりも意欲や対応力が重視され、業界・業種問わず幅広い営業ポジションが存在し、教育体制を整えている企業が多く、ポテンシャル採用が進んでいるという特徴がある営業職は不利になりにくいです。

とくに法人営業などでは、前職経験よりも「どのように提案力を磨きたいか」など将来性を語れると好印象を与えられます。

ITエンジニア

ITエンジニア職も、一年未満の転職でも比較的受け入れられやすい職種です。

IT業界は人材不足が続いており、未経験からのチャレンジを支援する企業も多く存在します。

現時点のスキルよりも学ぶ姿勢や将来性が評価対象になり、未経験者歓迎求人が多いITエンジニアは不利になりにくいです。

「独学でプログラミングを学んでいる」「ITパスポートを取得予定」など努力を示せば、面接でも前向きな印象を持たれやすいでしょう。

接客・販売職

接客・販売職も、過去の在籍期間よりも人柄や接客スキルが重視されるため、一年未満の転職でも大きなハンデになりにくい分野です。

求人数が安定して多く、未経験者向けのマニュアルやOJTが整っていることが多いです。

短期離職をネガティブに受け止めず、「多様な顧客対応に挑戦したい」という前向きな転職理由を伝えることが大切です。

事務職

事務職は競争倍率が高めですが、未経験歓迎求人も増えており、基本的なビジネスマナーやPCスキルがあればチャレンジ可能です。

簡単なデータ入力・資料作成から徐々に業務を広げていくスタイルが一般的で教育前提採用があるので安心です。

事務職希望の場合、WordやExcelの基本操作は必須となるため、履歴書に「MOS資格取得予定」などを記載するとアピール力が高まります。

一年未満でも退職すべき状況

一年未満での転職はリスクもありますが、状況によっては早期退職が賢明な判断となる場合もあります。

ここでは、とくに退職を前向きに検討すべきケースについて紹介します。

パワハラを受けている

上司や同僚からの理不尽な叱責や人格否定など、パワハラが常態化している環境では、心身に深刻な悪影響を及ぼしかねません。

暴言・暴力を受けている、無視される、過剰な業務量を強要されるというようなケースに当てはまる場合、早期退職を考えるべきです。

精神的なダメージを最小限に抑えるためにも、早めの転職活動開始を検討しましょう。

仕事内容のミスマッチがある

入社前の説明と実際の業務内容が大きく異なる場合も、早期退職を考えるべき状況です。

とくに、職種・役割が異なる、労働条件が違うというようなミスマッチが起きている場合は注意が必要です。

将来のキャリアを考えたときに今の環境がプラスにならないと感じたら、転職を視野に入れることが重要です。

業務内容が明らかに過重である

業務量が明らかに過重であり、心身の健康を脅かすレベルに達している場合も、転職を検討する必要があります。

毎日の残業が長時間に及ぶ、休日出勤が常態化している、睡眠時間が確保できないというような無理を続けると、うつ病など深刻な健康被害につながるリスクもあるため、早めに環境を変える決断が求められます。

研修・育成の環境が整っていない

新人教育や育成体制が整っていない企業に入社してしまった場合も、早期退職を考えてよいでしょう。

OJTすら実施されない、フィードバックがない、質問相談ができる環境出ないよいうような状況に当てはまると、成長機会を大きく失ってしまいます。

上記の傾向がある職場に長く留まることは、スキルアップにも悪影響を及ぼします。

将来を見据えた早めの転職活動が重視されます。

まとめ

一年未満での転職は決して珍しいものではなく、適切な準備と行動によってリスクを抑え、チャンスをつかむことも十分可能です。

重要なのは、早期退職の理由を前向きに伝え、自己分析と市場理解を深めたうえで行動することです。

また、無理に今の環境にとどまるより、自分らしいキャリアを目指すほうが将来的な満足度にもつながります。

本記事で紹介した考え方や対策を参考に、後悔のないキャリア選択へ踏み出しましょう。

話題沸騰中の人気診断ツール

今の仕事、本当にあなたに合っていますか?

転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!